La Chanson de Roland (dal francese, “La canzone di Orlando”) costituisce il più antico tentativo di codificazione scritta del genere dell’epos cavalleresco, che traeva spunto dai racconti relativi al cosiddetto Ciclo carolingio dapprima tramandati in forma orale. Le prime tradizioni scritte si collocano tra la fine del X e la prima metà del secolo XII, il cui autore è identificato per congettura con un certo Turoldo, monaco cristiano (probabilmente, più che autore, egli è da considerarsi tra i primi trascrittori della tradizione orale o, al meglio, un copista medievale), nominato nellʼultimo verso del testo: «Ci falt la geste que Turoldus declinet» (“La gesta trascritta qui da Turoldo ha fine”, v. 4002 dal manoscritto di Oxford). La lingua utilizzata è quella anglo-normanna, una tra le varianti regionali della lingua dʼoïl (usata nel settentrione della Francia), e i versi corrispondono ai décasyllabes raggruppati in 291 lasse assonanzate.

La Chanson de Roland: tra storia e fictio letteraria

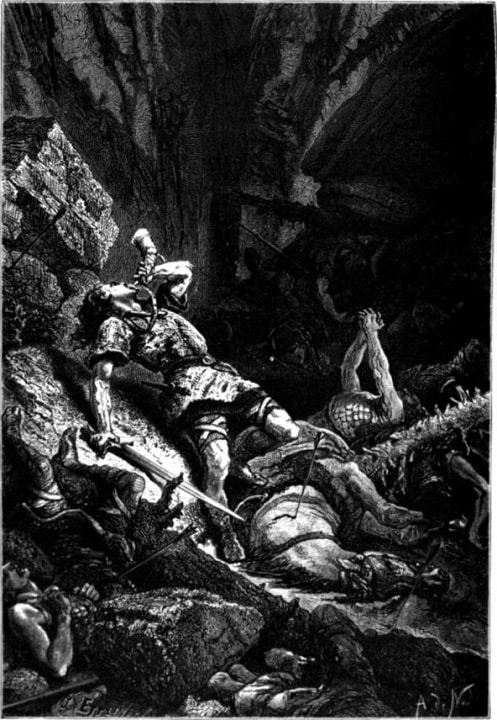

La Chanson de Roland trae spunto, come molto spesso accade per narrazioni di carattere orale, da vicende storiche realmente accadute, salvo essere piegate da volontà letterarie a seconda del clima culturale in cui hanno origine tali storie. Lʼopera letteraria, infatti, rielabora e narra la vicenda dell’eroica resistenza della retroguardia dellʼesercito carolingio, impegnato nella campagna spagnola (seconda metà del secolo VIII), contro l’agguato di truppe saracene. In questa battaglia, volta a garantire la copertura del grosso dellʼesercito di Carlo Magno, trovò la morte Orlando (o Rolando) da Roncisvalle, valoroso nipote dell’imperatore, conscio fin dall’inizio della missione del pericolo mortale in cui sarebbe incorso accettando l’incarico di capitano, appunto, della retroguardia.

In realtà, lʼaura cristiana di cui è permeata l’opera letteraria sembra avere poca attinenza con con l’evento storico da cui essa origina, ovvero la battaglia di Roncisvalle (15 agosto 778): in quel giorno, occorse infatti la disfatta della retroguardia dell’esercito di Carlo Magno durante il ritorno dalla campagna spagnola, ma ad attaccare i paladini non furono saraceni propriamente detti, come volle la tradizione letteraria permeata di valori cristiani, bensì i baschi, popolazione stanziata a nord-ovest dei Pirenei nella regione definita Vasconia (territorio compreso tra i fiumi Ebro e Garonna). Il motivo della battaglia è dunque da identificarsi in episodi di resistenza — e quella di Roncisvalle appare la più emblematica — delle popolazioni basche allʼespansione nella penisola dei franchi, giustificata da intenti religiosi (circostanza che si estese per vari secoli, dal 718/722 al 1492, nota come Reconquista).

La Chanson tra baschi e saraceni: un possibile motivo di fraintendimento

In tal senso, si ricostruiscono tutti i tasselli del mosaico che rappresenta, dunque, la piega religiosa che prese tutta la vicenda, in cui, in particolare si sostituirono i baschi con i saraceni. A questo proposito è dovuta una precisazione di carattere terminologico al fine di comprendere le sfumature della causa della sostituzione. Si è detto che nellʼopera letteraria della Chanson de Roland si parla di saraceni, con cui oggi si intendono tutte quelle popolazioni islamiche provenienti dalla penisola araba e stanziate nella penisola iberica, la cui “cacciata” si prolungò dallʼVIII alla fine del XV secolo, culminando con la presa della città di Granada. Diversamente dal significato precisato a posteriori, al tempo della battaglia di Roncisvalle e della Chanson de Roland per saraceni si intendevano, pare, indistintamente quelle popolazioni della penisola iberica che si pensavano essere pagane, non necessariamente, quindi, di origini arabe o religione musulmana.

La più forte identificazione dei baschi con i saraceni, ponendo cioè lʼaccento sul carattere religioso, fu dovuta probabilmente a una mancata effettiva consapevolezza, tra i popoli cristiani, delle varie differenze culturali preesistenti nelle “pagane” popolazioni iberiche. Pertanto, si può supporre che la propensione da parte di classi subalterne per lʼuso del più generale “saraceni” avesse dato origine a quel valore religioso per mezzo di cui fu percepita la vicenda. E non a caso si è fatto riferimento a una classe subalterna da cui può aver avuto origine tale “fraintendimendo” o “sostituzione” in quanto è stato ipotizzato da Joseph Bédier che la Chanson de Roland potesse essere stata composta da cantastorie presso le strade che portano a Santiago de Compostela, durante il tragitto del cui pellegrinaggio, ad appannaggio in particolar mondo di classi popolari piuttosto che aristocratiche, era considerata una tappa fondamentale il valico di Roncisvalle, luogo ove furono sconfitti Orlando e tutti gli altri paladini della retroguardia dellʼesercito di Carlo Magno. Il carattere, dunque, orale della narrazione può aver subito modifiche formali e sostanziali dovute a motivi culturali fino al momento che il trascrittore Turoldo ha fermato il racconto sulla carta consegnandolo così alla storia nella forma che oggi ci è nota.

Chanson de Rolan