La nascita della prospettiva, nello specifico centrale o lineare, è dovuta all’architetto fiorentino Filippo Brunelleschi, considerato uno dei protagonisti del Rinascimento Fiorentino, insieme a Donatello e Masaccio. Prima di iniziare la sua carriera da architetto, ha svolto un apprendistato come orafo, e anche lì ha saputo mostrare ottime abilità.

Indice dei contenuti

Quali sono gli elementi della prospettiva brunelleschiana?

| Elemento | Descrizione | Funzione principale |

|---|---|---|

| Punto di fuga | Punto unico sull’orizzonte | Centro verso cui tutto converge |

| Linee convergenti | Raggi visivi geometrici | Creano la gabbia spaziale |

| Proporzionalità | Relazione matematica tra oggetti | Definisce le distanze reali |

| Punto di vista | Posizione dell’osservatore | Determina l’unicità della scena |

Brunelleschi e la nascita della prospettiva

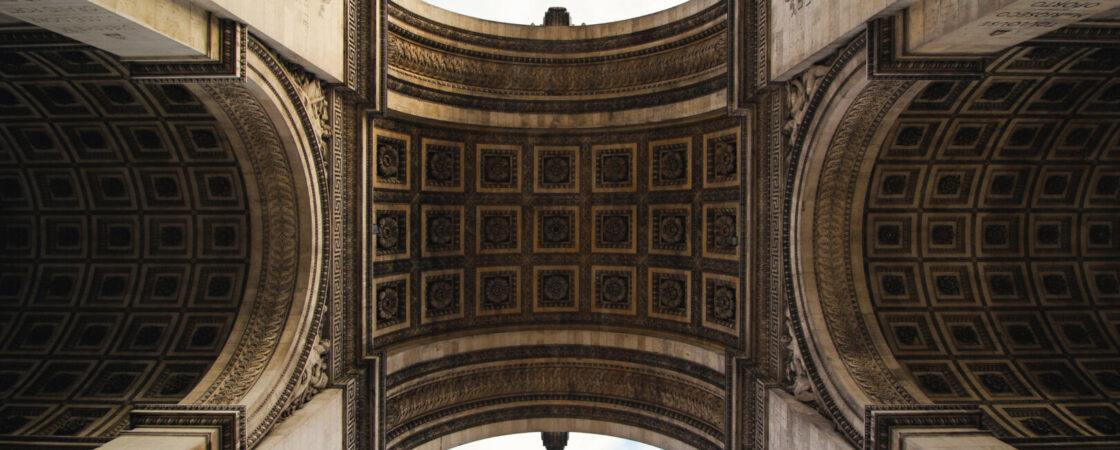

Tra le opere architettoniche realizzate per la sua cara Firenze, spicca senza dubbio la Cupola di Santa Maria del Fiore, considerato un vero e proprio capolavoro ingegneristico. L’indole rivoluzionaria di Brunelleschi lo ha portato ad essere riconosciuto, non solo come il responsabile della nascita della prospettiva, ma anche come il primo architetto moderno, capace di basare la sua arte sulla matematica, la geometria e la conoscenza storica. Le sue architetture si caratterizzano per importanti elementi, quali la chiarezza, l’equilibrio, l’essenzialità, ma soprattutto per un ritorno agli ordini architettonici classici: tra questi l’arco a tutto sesto, che ricorrerà in quasi tutte le sue opere. A Brunelleschi fu anche attribuita l’invenzione dei macchinari scenici per la rievocazione dell’Annunciazione e gli ingegni scenici per l’Ascensione rievocata ogni anno in Santa Maria del Carmine. Tuttavia, l’invenzione per cui Brunelleschi è maggiormente ricordato e che ha notevolmente stupito la Firenze del Quattrocento è sicuramente quella della prospettiva. Ci fu un tentativo di resa prospettica già nel Trecento con Giotto e altri maestri, tuttavia erano basati su accorgimenti empirici.

Vediamo più nel dettaglio in cosa consiste esattamente la nascita della prospettiva dal punto di vista brunelleschiano

La nascita della prospettiva brunelleschiana si basa invece su un rigoroso metodo matematico, scientifico. Tale metodo prevede l’individuazione di un punto di fuga sulla superficie che corrisponda al centro dell’orizzonte verso il quale guarda l’osservatore, successivamente bisogna creare una sorta di gabbia spaziale (attraverso una serie di linee che convergono verso il punto di fuga) all’interno della quale si collocano gli oggetti in base alle loro relazioni proporzionali. A seconda della distanza e della grandezza dell’oggetto, infatti, i nostri occhi vedono ciò che è vicino, più grande, e ciò che è lontano, più piccolo. Grazie a questa tecnica era possibile misurare e riprodurre con esattezza ciò che l’occhio vedeva con quattro secoli di anticipo rispetto alla nascita della fotografia (19 agosto 1839). Oggigiorno, abituati ad osservare la realtà così com’è attraverso foto e video, non ci sorprendiamo osservando un oggetto tridimensionale dipinto su una tavola bidimensionale, ma all’epoca la nascita della prospettiva lasciò i fiorentini così tanto sorpresi, da pensare che si trattasse di magia. Ovviamente non c’è nulla di magico in tutto questo, Brunelleschi infatti aveva avuto l’opportunità di studiare a Roma architetture e sculture antiche e il suo desiderio di rendere la verità e l’equilibrio architettonico anche in pittura, l’ha portato ad escogitare questo fantastico ed innovativo metodo matematico. Per approfondire il funzionamento geometrico della prospettiva, è possibile consultare le risorse dell’Enciclopedia Treccani.

Tuttavia, spiegata a parole, la prospettiva risulta estremamente difficile, molto più semplice invece sarebbe una dimostrazione pratica. Per questo motivo Brunelleschi la spiegò ai suoi allievi attraverso una tavola prospettica che purtroppo è andata perduta, proprio come ha testimoniato il suo allievo Antonio Manetti. La tavoletta raffigurava il Battistero di Firenze visto dalla porta della cattedrale. Il maestro aveva realizzato un piccolo foro in corrispondenza del punto di fuga, all’interno del quale l’osservatore aveva la possibilità di osservare la stessa immagine reale che Brunelleschi stesso osservava dal suo punto di vista.

È così che la nascita della prospettiva ha rivoluzionato per sempre la storia dell’arte.

Fonte immagine: Freepik

Articolo aggiornato il: 27/11/2025