La composizione della Divina Commedia ebbe inizio durante l’esilio dell’autore, con una datazione comunemente accettata intorno al 1307. Sebbene la cronologia esatta resti oggetto di dibattito, si ritiene che l’Inferno sia stato completato intorno al 1308, il Purgatorio entro il 1313 e il Paradiso a ridosso della morte del poeta, nel 1321. Il titolo originale, Comedìa, fu integrato dall’aggettivo “Divina” per la prima volta da Giovanni Boccaccio nel suo Trattatello in laude di Dante, comparendo poi in un’edizione a stampa del 1555. L’opera si configura come un poema allegorico e didascalico, redatto in volgare fiorentino e strutturato in terzine di endecasillabili a rima incatenata. Narra un viaggio ultraterreno del protagonista-autore attraverso i tre regni dell’oltretomba, guidato prima da Virgilio (Inferno e Purgatorio) e poi da Beatrice (Paradiso). Tale percorso non è solo una descrizione della condizione delle anime post-mortem, ma rappresenta l’allegoria del cammino di purificazione che ogni uomo è chiamato a compiere per conseguire la salvezza.

La Divina Commedia in breve

- Autore e Periodo: Dante Alighieri, scritta tra il 1304 e il 1321.

- Genere: Poema allegorico-didascalico.

- Struttura: 3 cantiche (Inferno, Purgatorio, Paradiso) per un totale di 100 canti.

- Tema Principale: Il viaggio di un’anima, che rappresenta l’intera umanità, attraverso i tre regni dell’oltretomba per raggiungere la salvezza e la visione di Dio.

- Guide: Virgilio (simbolo della Ragione), Beatrice (simbolo della Fede e Teologia) e San Bernardo di Chiaravalle (simbolo della contemplazione mistica).

- Lingua: Volgare fiorentino, che grazie a quest’opera diviene la base della lingua italiana.

A cura di Antonino Di Meo

Docente di Lettere presso

Indice dei contenuti

- 1. La struttura della Divina Commedia in sintesi

- 2. La struttura numerica e metrica: simboli e significati

- 3. Analisi delle tre cantiche

- 3.1. Inferno: la voragine del peccato

- 3.2. Purgatorio: la montagna dell’espiazione

- 3.3. Paradiso: i cieli e la visione di Dio

- 4. Personaggi e Canti Memorabili: Incontri che hanno fatto la storia

- 5. Le guide del viaggio: personaggi e allegorie

- 6. La lingua della Divina Commedia: l’importanza del volgare

- 7. Domande Frequenti sulla Divina Commedia

1. La struttura della Divina Commedia in sintesi

Il poema è un viaggio allegorico che Dante compie in prima persona nel mondo ultraterreno cristiano. La sua architettura è rigorosa e carica di significati simbolici, come riassunto nella tabella seguente.

| Elemento Strutturale | Descrizione |

|---|---|

| Cantiche | 3 regni dell’aldilà: Inferno, Purgatorio e Paradiso. |

| Canti | 100 canti totali: 1 (proemio) + 33 per l’Inferno, 33 per il Purgatorio, 33 per il Paradiso. |

| Metrica | Terzine di endecasillabi a rima incatenata (schema ABA BCB CDC…). |

| Lingua | Volgare fiorentino, elevato a lingua letteraria. |

2. La struttura numerica e metrica: simboli e significati

Il simbolismo dei numeri: 3 e 10

La struttura della Divina Commedia è dominata da un forte simbolismo numerico. Il numero 3, simbolo della Trinità cristiana e della perfezione, è la base di tutto il poema: 3 sono le cantiche, 33 i canti per ciascuna di esse, e la strofa usata è la terzina. Il numero 10 e i suoi multipli (come 100) rappresentano la perfezione e la totalità: i canti totali sono 100, e i cerchi dell’Inferno sono 9 più l’Antinferno.

La metrica: la terzina dantesca

Dante inventa una nuova strofa, la terzina incatenata o terzina dantesca, con schema di rime ABA BCB CDC… Questo schema crea un effetto di moto perpetuo e di concatenazione, spingendo il lettore in avanti e riflettendo stilisticamente il progredire del viaggio di Dante, senza interruzioni nette.

3. Analisi delle tre cantiche

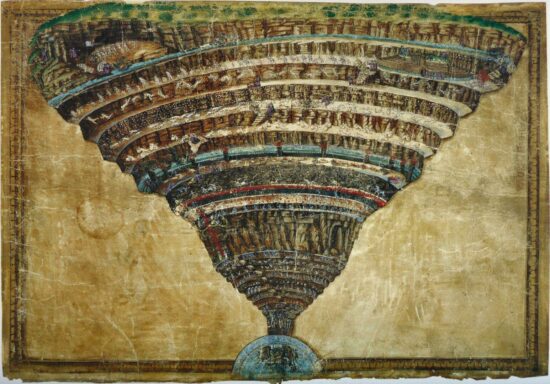

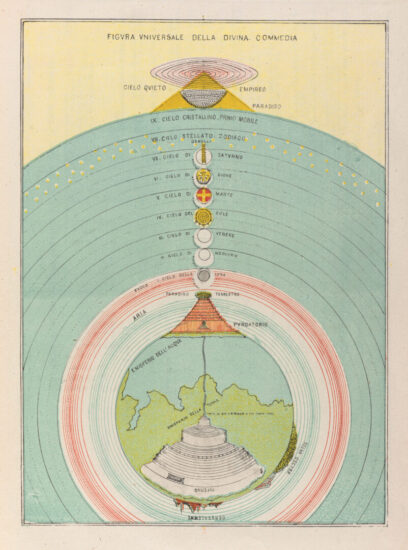

3.1. Inferno: la voragine del peccato

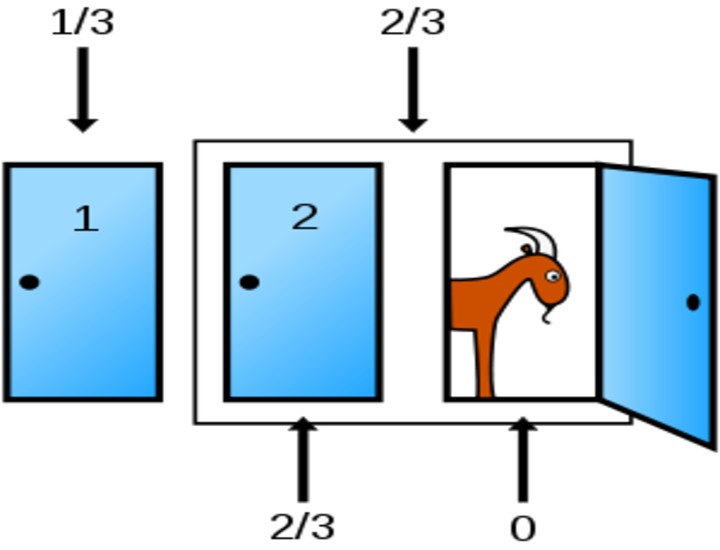

L’Inferno è una voragine a forma di cono rovesciato sotto Gerusalemme, divisa in 9 gironi. I dannati sono collocati secondo la gravità del peccato, dal meno grave al più grave, e puniti secondo la legge del contrappasso. Sul fondo è conficcato Lucifero, che maciulla i tre massimi traditori: Giuda, Bruto e Cassio.

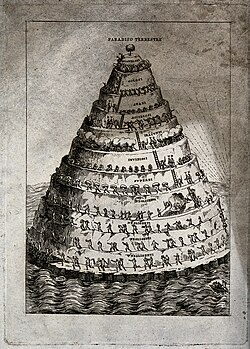

3.2. Purgatorio: la montagna dell’espiazione

Il Purgatorio è una montagna che sorge su un’isola agli antipodi di Gerusalemme. È diviso in Antipurgatorio, Purgatorio (con 7 cornici, una per ogni peccato capitale) e Paradiso Terrestre in cima. Le anime qui espiano i loro peccati per poter ascendere al Paradiso. L’ordine dei peccati è inverso a quello dell’Inferno, dal più grave al più lieve.

3.3. Paradiso: i cieli e la visione di Dio

Il Paradiso è spesso considerato il canto più complesso. La sua struttura si basa sul sistema geocentrico aristotelico-tolemaico. È composto da 9 cieli concentrici che ruotano attorno alla Terra, e al di là di essi si trova l’Empireo, la sede di Dio, degli angeli e dei beati. Il viaggio è un’ascesa attraverso luce e melodie celestiali, fino alla visione finale di Dio.

4. Personaggi e Canti Memorabili: Incontri che hanno fatto la storia

L’immortalità della Commedia risiede anche nei suoi personaggi, figure scolpite con una potenza psicologica e drammatica senza precedenti. Alcuni incontri sono diventati pietre miliari della letteratura.

- Paolo e Francesca (Inferno, Canto V): Simbolo universale dell’amore passionale e sfortunato. Travolti da un “amor che a nullo amato amar perdona”, sono trascinati da una bufera incessante, così come in vita furono travolti dalla passione. La loro umanissima fragilità commuove profondamente Dante (e noi con lui).

- Ulisse (Inferno, Canto XXVI): L’eroe greco non è punito per l’inganno del cavallo di Troia, ma per aver superato i limiti della conoscenza umana (“le colonne d’Ercole”) spinto da un’insaziabile sete di sapere. La sua “orazion picciola” ai compagni è un inno alla dignità e alla grandezza dell’intelletto umano, ma anche un monito contro la superbia di voler conoscere senza la guida divina.

- Conte Ugolino (Inferno, Canto XXXIII): Protagonista di una delle pagine più crude e potenti del poema. Traditore della patria, è immerso nel ghiaccio del Cocito e la sua pena è rodere eternamente il cranio del suo nemico, l’arcivescovo Ruggieri. Il suo racconto della morte per fame insieme ai figli nella torre è un vertice di pathos e drammaticità, un abisso di dolore che esplora il confine tra umanità e bestialità.

5. Le guide del viaggio: personaggi e allegorie

All’interno della complessa struttura della Divina Commedia, le guide di Dante assumono un valore allegorico fondamentale.

| Guida | Significato allegorico e ruolo |

|---|---|

| Virgilio | Rappresenta la Ragione umana e la sapienza filosofica. Guida Dante attraverso l’Inferno e il Purgatorio, i regni comprensibili con l’intelletto. |

| Beatrice | La donna amata da Dante, simbolo della Teologia, della Fede e della Grazia divina. Guida Dante nel Paradiso, dove la sola ragione non basta. |

| San Bernardo di Chiaravalle | Simbolo della contemplazione mistica, guida Dante nell’Empireo per prepararlo alla visione finale di Dio. |

6. La lingua della Divina Commedia: l’importanza del volgare

Dante sceglie di scrivere in volgare fiorentino anziché in latino. Questa scelta rivoluzionaria, teorizzata nel suo trattato De Vulgari Eloquentia, è fondamentale per l’affermazione del volgare come lingua letteraria e per la nascita della letteratura italiana. Dante crea una lingua nuova, potente ed espressiva, che diventerà un modello per i secoli successivi.

7. Domande Frequenti sulla Divina Commedia

Questa sezione risponde in modo puntuale ad alcune delle domande più comuni relative all’opera, al fine di chiarire concetti chiave.

Perché la Divina Commedia si chiama così?

In origine Dante la intitolò “Comedìa”, perché, secondo le regole retoriche del tempo, era un’opera con un inizio tragico (l’Inferno) e un lieto fine (il Paradiso), scritta in uno stile “medio” (il volgare). L’aggettivo “Divina” fu aggiunto dal grande scrittore Giovanni Boccaccio nel suo Trattatello in laude di Dante per celebrarne la grandezza e la tematica spirituale, e divenne ufficiale nell’edizione a stampa del 1555.

Quanti canti ci sono in totale nella Divina Commedia?

In totale ci sono 100 canti. Questo numero, simbolo di perfezione, è dato da 1 canto di proemio (il primo dell’Inferno, che funge da introduzione all’intera opera) seguito dai 33 canti dell’Inferno, 33 del Purgatorio e 33 del Paradiso.

Cos’è la legge del contrappasso?

La legge del contrappasso è il principio che regola le pene nell’Inferno e nel Purgatorio. Essa stabilisce una corrispondenza diretta tra la colpa commessa in vita e la punizione subita nell’aldilà. Può essere per analogia (la pena è simile al peccato, come i lussuriosi travolti dalla bufera come in vita dalla passione) o per contrasto (la pena è l’opposto del peccato, come gli indovini che hanno voluto vedere troppo avanti nel futuro e ora sono costretti a camminare con la testa girata all’indietro).

Quali sono i 9 gironi dell’Inferno?

I 9 gironi (o cerchi) dell’Inferno ospitano i dannati suddivisi per peccati di gravità crescente. Eccoli in ordine:

- Limbo: I non battezzati e i virtuosi pagani.

- Lussuriosi

- Golosi

- Avari e Prodihi

- Iracondi e Accidiosi

- Eretici

- Violenti (contro il prossimo, sé stessi, Dio)

- Fraudolenti (divisi in 10 Malebolge)

- Traditori (immersi nel ghiaccio del Cocito)

Chi sono i tre traditori maciullati da Lucifero?

Nelle tre bocche di Lucifero, al centro dell’Inferno, sono maciullati i tre massimi traditori della storia secondo Dante: Giuda Iscariota, traditore della suprema autorità spirituale (Gesù), e Bruto e Cassio, traditori della suprema autorità terrena (Giulio Cesare, fondatore dell’Impero).

Perché Dante sceglie Virgilio come guida?

Dante sceglie Virgilio perché lo considera il suo massimo modello poetico (“l’altissimo poeta”) e l’emblema della Ragione umana. Virgilio rappresenta il più alto grado di saggezza e virtù che l’uomo può raggiungere con le sole sue forze, senza la luce della fede. Per questo è la guida perfetta per comprendere la natura del peccato (Inferno) e il percorso di purificazione (Purgatorio), ma dovrà fermarsi alle porte del Paradiso, dove per accedere è necessaria la Teologia, incarnata da Beatrice.

La Divina Commedia è un capolavoro letterario, una vera e propria summa del sapere e della spiritualità del suo tempo. La sua rigorosa architettura strutturale, la profondità con cui fonde teologia, filosofia e passione politica, e la sua funzione di canone per la nascente lingua italiana ne determinano il valore universale. L’opera trascende la contingenza storica per divenire un’intramontabile allegoria della condizione umana, del suo perenne anelito alla conoscenza e alla redenzione.

Fonte immagine in evidenza: Wikipedia.