Il teatro elisabettiano: storia, caratteristiche e curiosità

Il teatro elisabettiano rappresenta uno dei periodi più floridi e significativi nella storia del teatro inglese e mondiale. Sviluppatosi durante il regno della regina Elisabetta I (1558-1603) e protrattosi fino al 1625, in piena età rinascimentale, questo fenomeno culturale non fu semplicemente una forma di intrattenimento, ma un vero e proprio specchio della società dell’epoca, delle sue tensioni, delle sue contraddizioni e delle sue aspirazioni. Il teatro, in questo periodo storico, divenne un fenomeno di massa, accessibile a diverse classi sociali, che rese Londra uno dei centri nevralgici per l’arte drammatica. Questo articolo si propone di offrire una panoramica completa sul teatro durante l’età elisabettiana, analizzandone le origini, le strutture architettoniche, le caratteristiche distintive, le critiche che dovette affrontare e l’eredità che ha lasciato. Dalle compagnie teatrali agli stili di recitazione, dai generi teatrali alle controversie sociali, si analizzeranno gli aspetti di una forma d’arte che ancora oggi affascina e influenza il mondo del teatro. Fu un periodo di grande fermento intellettuale, che portò alla ribalta drammaturghi del calibro di William Shakespeare, Christopher Marlowe e Ben Jonson, ancora oggi considerati tra i più grandi autori teatrali di tutti i tempi. Ma fu anche un’epoca di forti contrasti, con il teatro spesso al centro di polemiche e dibattiti morali, specchio di una società in rapida trasformazione, alle prese con questioni religiose, morali e politiche. La Riforma Protestante aveva da poco stravolto gli equilibri del paese, contribuendo a creare un clima di generale incertezza.

Il teatro in Inghilterra nel XVI e XVII secolo: un fenomeno di massa

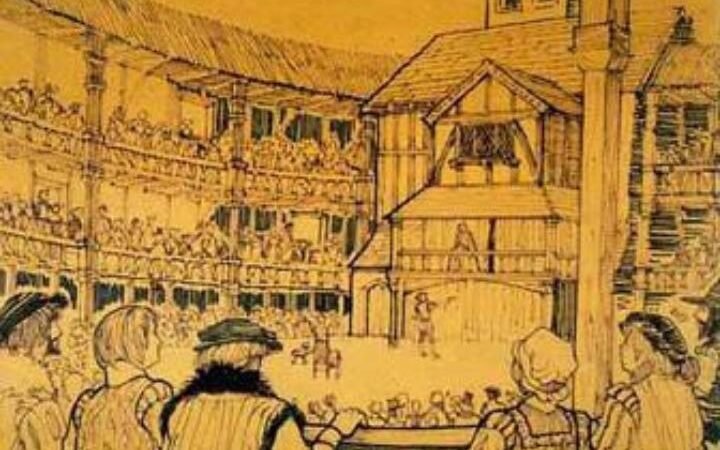

Già intorno al 1600, il teatro in Inghilterra, e in particolare a Londra, era un passatempo estremamente popolare, capace di attrarre un pubblico vasto e variegato. Il successo del teatro fu favorito da diversi fattori, tra cui la crescita della popolazione urbana, l’aumento dell’alfabetizzazione e la relativa stabilità politica del regno di Elisabetta I. Il Globe, probabilmente il più famoso teatro dell’epoca, poteva ospitare fino a 3000 spettatori, a dimostrazione di quanto fosse diffusa e radicata la passione per l’arte drammatica.

Gli shareholder: quando gli attori erano anche “azionisti”

Una delle caratteristiche più interessanti del teatro elisabettiano era la struttura organizzativa delle compagnie teatrali. Gli attori, infatti, non erano semplici dipendenti, ma spesso shareholder, ovvero “azionisti” della compagnia stessa. Questo significa che partecipavano attivamente alla gestione economica del teatro, condividendo i profitti e i rischi dell’attività. Shakespeare, ad esempio, oltre a essere un drammaturgo e attore, era anche shareholder della compagnia dei Lord Chamberlain’s Men, poi diventata The King’s Men sotto il patrocinio di re Giacomo I.

Tipologie di teatro elisabettiano: outdoor e indoor

Le strutture architettoniche dei teatri elisabettiani riflettevano la natura popolare e accessibile di questa forma di intrattenimento, ma al tempo stesso evidenziavano le differenze sociali del pubblico. Possiamo distinguere principalmente tra due tipologie: gli outdoor theatres e gli indoor theatres.

Outdoor theatres: il teatro all’aperto per tutti

Gli outdoor theatres, come il Globe, erano strutture circolari o poligonali, con un palcoscenico scoperto che si protendeva verso l’area centrale, chiamata “yard” o “pit”, dove il pubblico, i cosiddetti groundlings, assisteva in piedi allo spettacolo. Si trattava di un’esperienza teatrale coinvolgente e vibrante, con una forte interazione tra attori e spettatori. Ai lati del palcoscenico si trovavano gli spazi adibiti alla vendita dei biglietti: chi stava in piedi pagava un prezzo minore rispetto a chi occupava un posto a sedere nelle gallerie coperte che circondavano la yard. Sul palco erano presenti due porte: una per l’uscita degli attori e l’altra che conduceva agli spogliatoi. Era frequente che gli attori interpretassero più ruoli nella stessa opera.

Indoor theatres: un’esperienza più esclusiva

Gli indoor theatres, come il Blackfriars Theatre, erano invece strutture al chiuso, più piccole e intime. In queste sale sia gli spettatori sia gli attori erano al coperto, di conseguenza il prezzo del biglietto era più elevato e i posti erano tutti a sedere. Questo tipo di teatro creava una distinzione sociale più netta, rivolgendosi a un pubblico più facoltoso e raffinato. Il posto più ambito era quello sul palcoscenico stesso, che permetteva di sentirsi quasi parte integrante dello spettacolo. Gli indoor theatre venivano spesso utilizzati dalle compagnie teatrali durante i mesi invernali o in caso di maltempo. Si trattava di strutture che contribuivano alla diffusione di generi come il masque, spettacolo di corte basato su danze e allegorie.

Le critiche al teatro elisabettiano

Nonostante la sua enorme popolarità, il teatro elisabettiano non fu esente da critiche e opposizioni. Le preoccupazioni riguardavano principalmente aspetti morali, sociali e sanitari.

Stephen Gosson e la paura del contagio

Stephen Gosson, un autore puritano, fu uno dei più accaniti critici del teatro. Nella sua opera *The School of Abuse* (1579), sosteneva che il teatro fosse un luogo di immoralità e un veicolo di diffusione della peste, a causa dell’affollamento e della promiscuità. Inoltre, la mescolanza di ceti sociali diversi all’interno dei teatri era vista con sospetto dalle autorità, che temevano disordini e sovversioni dell’ordine costituito. Anche la prostituzione era diffusa in questi luoghi.

Stinkards e groundlings: il pubblico del teatro elisabettiano

Gli spettatori delle classi sociali inferiori, quelli che assistevano agli spettacoli in piedi nella yard, erano spesso oggetto di scherno e disprezzo. Venivano chiamati, in modo dispregiativo, stinkards, ovvero “puzzolenti”, a causa delle scarse condizioni igieniche dell’epoca. Il termine divenne così diffuso che persino gli autori teatrali iniziarono a usarlo nelle loro opere, mantenendone la connotazione negativa. Shakespeare, invece, utilizzò il termine groundlings, riferendosi a coloro che stavano in piedi, paragonandoli a pesci di poco valore. Questo disprezzo rifletteva le tensioni sociali dell’epoca e la diffidenza verso le forme di intrattenimento popolare.

Caratteristiche peculiari del teatro elisabettiano

Il teatro elisabettiano si distingueva per alcune caratteristiche uniche, che lo rendevano una forma d’arte originale e innovativa per l’epoca. Tra queste, un ruolo importante è giocato dalla censura, dal carattere non illusionistico e da una particolare forma di recitazione.

La censura nel teatro elisabettiano

Gli attori e le compagnie teatrali erano sottoposti a un rigido controllo da parte delle autorità. Le opere teatrali dovevano essere approvate dal Master of the Revels, un funzionario di corte incaricato di supervisionare gli spettacoli e di censurare qualsiasi contenuto ritenuto offensivo, immorale o politicamente pericoloso, prima di essere messe in scena. Non solo le scene erano controllate, ma anche gli attori stessi erano tenuti sotto stretta osservazione. Per limitare il proliferare di compagnie teatrali, ritenute veicolo di idee sovversive, il loro numero fu ridotto drasticamente, con l’eccezione di quelle finanziate dal re e dalla regina, come i Lord Chamberlain’s Men, che godevano di una maggiore libertà d’azione.

Un teatro non illusionistico: spazio alla finzione

Il teatro elisabettiano era essenzialmente un teatro non illusionistico. A differenza del teatro moderno, non si proponeva di riprodurre fedelmente la realtà sulla scena. Ad esempio, le scene notturne venivano spesso rappresentate in pieno giorno, con gli attori che descrivevano verbalmente l’oscurità e il pubblico che doveva affidarsi alla propria immaginazione. Questo richiedeva una maggiore partecipazione da parte degli spettatori, che dovevano “reggere la finzione” e completare con la propria fantasia ciò che non veniva mostrato sul palco. Si faceva largo uso di strumenti per gli effetti sonori, come tuoni e spari, usati in modo non realistico.

La personation: quando gli uomini interpretano ruoli femminili

Una delle caratteristiche più peculiari del teatro elisabettiano era la personation, ovvero la pratica di far interpretare i ruoli femminili ad attori maschi. Questo perché alle donne era vietato recitare in pubblico. I giovani attori che interpretavano personaggi femminili erano chiamati boy actors. Questa pratica, oggi inusuale, era all’epoca perfettamente normale e accettata dal pubblico.

I boy actors e le critiche dell’epoca

Nonostante la loro abilità, i boy actors erano spesso oggetto di critiche, soprattutto da parte dei Puritani, una fazione religiosa particolarmente influente all’epoca. Si riteneva che la personation potesse rendere effeminati e che fosse immorale e contro natura. La cultura profondamente patriarcale dell’epoca, inoltre, mal tollerava che dei giovani uomini potessero suscitare desideri, seppur fittizi, in altri uomini. Furono spesso accusati di diffondere pratiche omosessuali, considerate un grave peccato.

Immagine in evidenza: Wikipedia