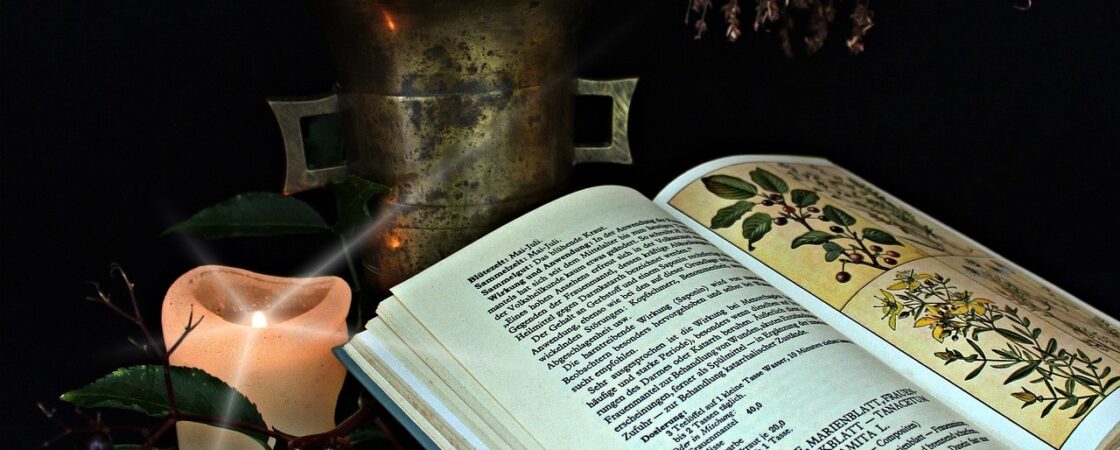

Il termine alchimia deriva dall’arabo, al-khīmiyya, in cui al è articolo determinativo e khīmiyya lo si può tradurre come chimica, esiste anche una correlazione di questo termine con il greco in cui la parola khymeia significa fondere. La storia di questa disciplina è molto lunga, ma in questo testo poniamo l’accento sull’alchimia nel Medioevo.

L’alchimia è una disciplina che si può collocare tra la scienza empirica e la filosofia esoterica e ha diversi obiettivi: il principale che evidenziamo è la trasmutazione dei metalli che si riconduce alla ricerca della pietra filosofale, ma vi sono anche quello della ricerca dell’elisir di lunga vita oppure l’acquisizione della conoscenza assoluta.

Indice dei contenuti

Un cenno storico sull’origine dell’alchimia

Essa affonda le sue radici in pratiche arabe antiche che si intersecano con alcuni esempi di credenze egizie e greche; cominciano ad essere istituiti degli scritti al riguardo a partire dall’VIII secolo in cui vengono descritte delle pratiche affini: lo scopo primo era quello di riuscire a ricavare tramite tanti stadi di purificazione della materia prima la pietra filosofale, parliamo di una sostanza che posta a contatto con dei metalli comuni avrebbe dato origine ai metalli del sole (oro) e della luna (argento). Oltre a ciò, tale sostanza avrebbe anche potuto dar vita a tipi di farmaci universali.

Alchimia nel medioevo: tra laboratorio e filosofia

All’inizio della sua diffusione, l’alchimia ebbe un rapporto complesso con la cultura europea. Se da un lato era vista con sospetto e associata a un concetto di paganesimo, dall’altro ebbe modo di svilupparsi grazie a studiosi arabi come Jabir ibn Hayyan (noto in occidente come Geber), i cui testi furono fondamentali e vennero tradotti e tramandati agli spagnoli durante il periodo di Reconquista.

La diffusione in Europa e il rapporto con la Chiesa

Contrariamente a una visione semplicistica, la condanna non fu totale. Figure di spicco del mondo clericale, come Alberto Magno, la studiarono come una scienza naturale, distinguendo le operazioni lecite dalla magia e dalla frode. Il rapporto con l’autorità religiosa fu ambivalente: la Chiesa condannava fermamente i “soffiatori”, ovvero i falsari che promettevano di produrre oro ingannando i potenti, come testimonia la bolla papale *Spondent quas non exhibent* di Papa Giovanni XXII nel 1317. Lo studio teorico e pratico della natura, però, continuò a essere praticato in diversi contesti, inclusi quelli monastici.

| Aspetto proto-scientifico (laboratorio) | Aspetto filosofico-spirituale (oratorio) |

|---|---|

| Sperimentazione su metalli e minerali per comprenderne le proprietà. | Associazione di ogni metallo a un pianeta e a un influsso cosmico (es: piombo-Saturno, oro-Sole). |

| Sviluppo di tecniche come la distillazione (con l’alambicco) e la sublimazione. | Il processo di purificazione della materia come metafora della purificazione dell’anima dell’alchimista. |

| Ricerca di composti per creare farmaci e rimedi (iatrochimica). | La trasmutazione dei metalli vili in oro come simbolo del raggiungimento della perfezione spirituale. |

Le pratiche alchemiche: reazioni e simbolismo

Nell’XI secolo, l’alchimia veniva denigrata e coloro che la praticavano erano temuti e considerati quasi come degli stregoni: gli alchimisti, infatti, conoscevano tante piante curative e minerali che aiutavano i malati; nonostante questa funzione benefica, la scarsa (se non assente) conoscenza verso ciò che praticavano faceva sì che l’alchimia e le sue pratiche venissero allontanate e talvolta limitate. Tra le cause troviamo anche l’utilizzo di manuali ricchi di linguaggio simbolico e complicato che accostava questo nuovo mondo a quello della stregoneria.

Volgendo uno sguardo più concreto all’alchimia nel Medioevo però si comprende facilmente che le pratiche attuate dagli alchimisti del tempo erano delle pure e semplici reazioni chimiche che permettevano loro di condurre vari tipi di esperimenti; nonostante la componente all’apparenza scientifica che dimostrano questi esempi, è bene sapere che ad ogni metallo con cui si era a contatto e si lavorava si associava un elemento naturale con valore filosofico, il tutto senza adagiarsi su una solida base scientifica. Inoltre, ai risultati ottenuti dai vari esperimenti si cercava di dare delle spiegazioni efficaci, ma esse erano legate all’astrologia e alla filosofia e per la mancanza del metodo scientifico non erano empiricamente dimostrabili.

Il declino dell’alchimia e l’eredità scientifica

Il mondo dell’alchimia iniziò a cambiare dal XV secolo circa, con la Rivoluzione Scientifica in cui si misero in discussione le teorie della fisica di Aristotele e con la teoria eliocentrica di Copernico, le quali andarono a smantellare i pilastri portanti dell’alchimia. La distinzione fondamentale che porterà al suo superamento è proprio l’introduzione del metodo scientifico: l’alchimia cercava una verità filosofica e spirituale attraverso la materia, mentre la chimica moderna, come definita da figure come Robert Boyle, si basa su esperimenti ripetibili e sulla misurazione quantitativa. Così l’alchimia col tempo cominciò a decadere, lasciando però in eredità alla chimica moderna un vasto patrimonio di conoscenze su sostanze, materiali e tecniche di laboratorio.

Fonte immagine in evidenza: Pixabay

Articolo aggiornato il: 05/09/2024