L’endecasillabo è il verso più importante della metrica italiana, utilizzato in letteratura da numerosi poeti nel corso dei secoli. Definiti il verso principe della poesia italiana, con il termine endecasillabi si indicano i versi in cui l’ultimo accento, tonico e ritmico, cade obbligatoriamente sulla decima sillaba. Si tratta di un verso ampio e solenne, particolarmente adatto a componimenti di ampio respiro come poemi epici, ma anche a componimenti lirici intensi.

L’endecasillabo è il verso più utilizzato della poesia italiana: si trova in tutte le forme metriche più importanti, come la terza rima, l’ottava, la ballata, la canzone e il sonetto. È stato usato anche da solo in sequenze di endecasillabi sciolti.

In questo articolo trovi:

- 1. Cos’è l’endecasillabo: la regola della decima sillaba

- 2. Tabella riassuntiva dei poeti e delle opere

- 3. Come si contano le sillabe di un endecasillabo?

- 4. I principali tipi di endecasillabo: a minore e a maiore

- 5. Storia dell’endecasillabo: dalla Scuola siciliana a oggi

- 6. Esempi di endecasillabi famosi nella letteratura italiana

- 7. Domande frequenti (FAQ)

Tabella riassuntiva dei poeti e delle opere

| Poeta | Opera di riferimento (in endecasillabi) |

|---|---|

| Dante Alighieri | Divina Commedia |

| Francesco Petrarca | Canzoniere |

| Torquato Tasso | Gerusalemme Liberata |

| Giacomo Leopardi | Canti (es. Le Ricordanze) |

| Salvatore Quasimodo | Giorno dopo giorno |

Cos’è l’endecasillabo: la regola della decima sillaba

L’endecasillabo è un verso la cui caratteristica fondamentale non è avere undici sillabe grammaticali, ma avere l’ultimo accento tonico posizionato sulla decima sillaba metrica. Questo significa che, dopo la decima sillaba accentata, può esserci un’altra sillaba non accentata (parola piana), nessuna sillaba (parola tronca) o due sillabe (parola sdrucciola), mantenendo il verso un endecasillabo.

Come si contano le sillabe di un endecasillabo?

Per contare correttamente le sillabe di un verso e capire se è un endecasillabo, non si usa la divisione grammaticale, ma quella metrica. La metrica poetica italiana si basa su alcune figure che fondono o separano le vocali tra parole diverse o all’interno della stessa parola. Le più importanti sono:

- Sinalefe: è la regola principale. La vocale finale di una parola e la vocale iniziale della parola successiva si contano come un’unica sillaba. Esempio: “mi ritrovai per u-na sel-va o-scu-ra” (na+sel). Questo permette di “risparmiare” sillabe e far rientrare il verso nel conteggio.

- Dialefe: è il contrario della sinalefe e molto più rara. La vocale finale di una parola e quella iniziale della successiva restano separate e formano due sillabe distinte.

- Sineresi: due o tre vocali all’interno della stessa parola che formerebbero uno iato (es. “armonia”) vengono contate come un’unica sillaba.

- Dieresi: due vocali che formerebbero un dittongo (es. “grazia”) vengono separate in due sillabe. Si riconosce graficamente perché la prima vocale è segnata con due puntini (es. grazïa).

Consiglio pratico per riconoscere un endecasillabo: leggi il verso ad alta voce e individua l’ultimo accento forte. Se cade sulla decima sillaba, hai quasi certamente trovato un endecasillabo. Ad esempio, nel verso “Nel méz-zo del cam-mìn di nós-tra vì-ta”, l’accento cade sulla decima sillaba (“vì”).

I principali tipi di endecasillabo: a minore e a maiore

Oltre all’accento fisso sulla decima sillaba, l’endecasillabo ha altri accenti interni che ne determinano il ritmo. In base alla posizione del primo accento forte, si distinguono due tipi principali:

- Endecasillabo a minore: quando, oltre all’accento sulla decima, è presente un accento principale sulla quarta sillaba. Questo crea una pausa (cesura) dopo la quinta sillaba. Esempio: “Nel mézzo del cammìn || di nòstra vìta” (accenti 4ª, 10ª).

- Endecasillabo a maiore: quando l’accento principale, oltre a quello sulla decima, cade sulla sesta sillaba. La cesura cade dopo la sesta sillaba. Esempio: “Canto l’àrme pietóse || e ’l Capitàno” (accenti 6ª, 10ª).

Storia dell’endecasillabo: dalla Scuola siciliana a oggi

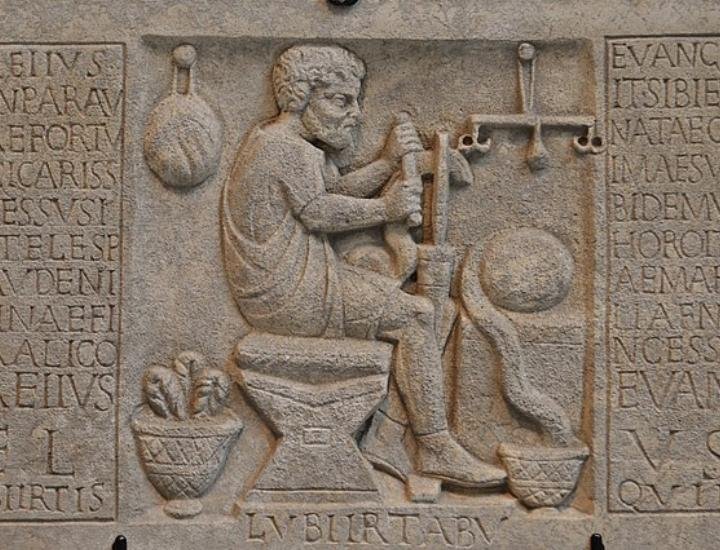

La paternità dell’endecasillabo è probabilmente da attribuire a Giacomo da Lentini, noto esponente della Scuola siciliana. Funzionario alla corte di Federico II di Svevia, è considerato l’inventore del sonetto, una struttura metrica composta da quattordici versi endecasillabi, suddivisi in due quartine e due terzine.

Esempi di endecasillabi famosi nella letteratura italiana

Sono numerosi gli esempi di splendidi endecasillabi che caratterizzano la storia della letteratura italiana, da Dante ai giorni nostri.

Dante Alighieri e gli endecasillabi della Divina Commedia

Il primo e sicuramente uno dei più celebri è: “Nel mezzo del cammin di nostra vita // mi ritrovai per una selva oscura”. I primi due versi della Divina Commedia di Dante Alighieri. Il sommo poeta descrive il suo smarrimento nella selva oscura, allegoria della strada errata dell’esistenza. La Commedia è un poema scritto in terzine incatenate di endecasillabi (poi chiamate terzine dantesche).

Guido Guinizzelli e il dolce stil novo

Altro endecasillabo famoso è: “Al cor gentil rempaira sempre amore”, canzone di Guido Guinizzelli, definita “canzone dottrinale” in quanto le argomentazioni si accostano alla riflessione filosofica.

Francesco Petrarca: l’endecasillabo nel Canzoniere

Uno dei poeti più legati all’uso dell’endecasillabo è Francesco Petrarca. Uno dei suoi versi più famosi è: “Solo e pensoso i più deserti campi” dai Rerum Vulgarium Fragmenta. Si tratta di uno dei sonetti più celebri del Canzoniere, in cui Petrarca descrive il suo vano tentativo di sfuggire alle pene d’amore. Nella prima quartina, l’uso di endecasillabi lenti sottolinea il suo procedere cadenzato.

Torquato Tasso: l’ottava nella Gerusalemme Liberata

Tra gli altri poeti c’è Torquato Tasso, con la meravigliosa Gerusalemme Liberata. “Canto l’arme pietose e ’l Capitano // che ’l gran sepolcro liberò di Cristo” sono i celebri versi proemiali. Il metro scelto è l’ottava di endecasillabi, definito da Tasso stesso come maestoso ed eccellente.

Giacomo Leopardi: gli endecasillabi sciolti

Un altro splendido esempio è: “Vaghe stelle dell’Orsa, io non credea // tornare ancor per uso a contemplarvi”, che è possibile leggere ne Le Ricordanze di Giacomo Leopardi. Si tratta di una canzone in endecasillabi sciolti, senza uno schema di rime fisso.

Salvatore Quasimodo e la poesia civile

Un altro splendido endecasillabo è di Salvatore Quasimodo: “E come potevamo noi cantare // con il piede straniero sopra il cuore”, dalla poesia Alle fronde dei salici. La poesia si compone di dieci endecasillabi sciolti, scelti dall’autore per segnare un passaggio a una poesia più vicina alla realtà storica.

Altri esempi notevoli di endecasillabi

“M’apparisti così come in un cantico // del Prati, lacrimante l’abbandono“, è una strofa da La Signorina Felicità di Guido Gozzano, in sestine di endecasillabi. Anche Vittorio Alfieri predilesse l’endecasillabo nelle sue tragedie e nelle Rime, come nel sonetto “Sublime specchio di veraci detti“.

Domande frequenti (FAQ)

Cos’è un endecasillabo in parole semplici?

È un verso poetico il cui ultimo accento importante cade sempre sulla decima sillaba. Non deve avere per forza undici sillabe esatte, ma il suo ritmo è definito da quella posizione fissa dell’accento.

Perché la sinalefe è così importante nell’endecasillabo?

La sinalefe è il “trucco” che permette ai poeti di far rientrare versi con molte sillabe grammaticali nel conteggio metrico di undici. Fondendo due vocali tra parole vicine, si riduce il numero di sillabe, creando la musicalità richiesta dal verso. Per approfondire, si può consultare la definizione sull’enciclopedia Treccani.

Chi ha inventato l’endecasillabo?

L’invenzione dell’endecasillabo così come lo conosciamo è attribuita a Giacomo da Lentini e alla Scuola Poetica Siciliana nel XIII secolo, che lo usarono come verso fondamentale per la creazione del sonetto.

Fonte immagine in evidenza: Foto di Pixel-Shot su Pixabay

Da ricordare anche l’endecasillabo della poesia del Novecento espressa da PierPaolo Pasolini.