Il Manifesto del Futurismo è un testo rivoluzionario scritto da Filippo Tommaso Marinetti nel febbraio 1909. Pubblicato in forma declamatoria, questo documento programmatico rappresenta una pietra miliare del movimento futurista, delineandone le convinzioni, le ideologie e le intenzioni in ambito culturale, artistico e letterario.

Indice dei contenuti

La nascita del Manifesto e la sua diffusione in Europa

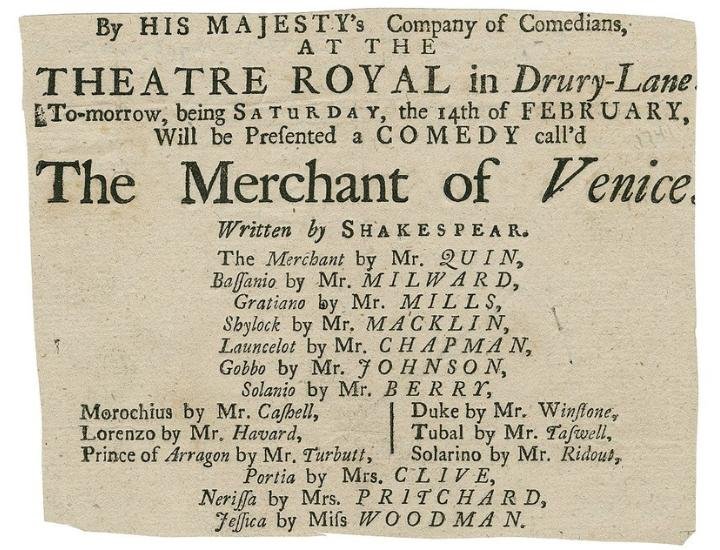

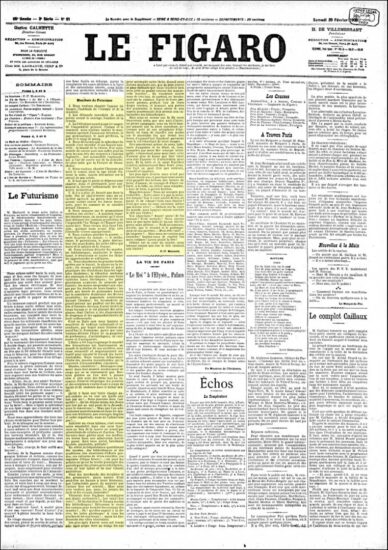

Il Futurismo nasce da un fervido, audace e scalmanato desiderio di rinnovamento, basato sulla fiducia incondizionata nell’energia, nel dinamismo e in una profonda e convinta rottura con il passato, con la tradizione e con tutto quanto si fondasse su sentimenti, armonia ed equilibrio. Il testo del Manifesto del Futurismo appare per la prima volta sulla Gazzetta dell’Emilia di Bologna il 5 febbraio 1909, seguito nei giorni successivi dalle pubblicazioni su altri quotidiani italiani. Intanto il 20 febbraio, con il titolo Manifeste du Futurisme, il testo viene pubblicato in francese sulla prima pagina del noto quotidiano Le Figaro di Parigi, conseguendo una notorietà internazionale.

Al Manifesto francese seguiranno negli anni successivi Manifesti di natura tecnica, volti al rinnovamento di ogni campo culturale: il Manifesto dei Pittori futuristi nel 1910, il Manifesto dei Musicisti futuristi nel 1911, il Manifesto dei Drammaturghi futuristi nel 1911, il Manifesto tecnico della letteratura futurista nel 1912 e il Manifesto dell’architettura futurista nel 1914.

L’ideologia del Futurismo: velocità e rottura con il passato

L’ideologia del movimento futurista si fonda sull’adesione acritica ed entusiastica alla tecnologia, sullo slancio vitale di matrice irrazionalistica e sull’esaltazione bellica. I temi principali, contenuti e chiaramente esposti nel Manifesto del Futurismo sono il dinamismo, la velocità e il progresso industriale. Il nuovo e vigoroso movimento culturale combatte fortemente tutto quanto sia legato alla tradizione, puntando a rifondare una nuova concezione della vita e dell’arte. Sulla scia del progresso portato dalla Belle Époque, con scoperte scientifiche e invenzioni tecniche, i futuristi acclamano con slancio l’introduzione dell’automobile, dell’elettricità e della rete ferroviaria, assieme allo sviluppo dell’aviazione e all’ingente espansione industriale.

Le “Parole in libertà” e la rivoluzione del linguaggio

Di conseguenza, urgono nuove e audaci modalità di linguaggio, basato sulla forza, sulla suggestione, sul carisma e sulla provocazione. Le “Parole in libertà” avrebbero dovuto sostituire la retorica tradizionale. Ecco perché particolarmente importante risulta essere il Manifesto tecnico della letteratura futurista, in cui si precisa con quali strumenti i futuristi intendessero scardinare lo stile del passato. Ecco esemplificati i punti essenziali di questa nuova e rivoluzionaria letteratura: la sintassi va distrutta, disponendo i sostantivi a caso e usando i verbi all’infinito. Stessa sorte spetta ad aggettivi, avverbi e alla punteggiatura, sostituita da nuovi segni grafici, quali quelli matematici e musicali.

Dall’analogia immediata all’analogia più vasta

Altro elemento fondamentale nella rivoluzione letteraria consiste nel passaggio da un’analogia immediata a un’analogia sempre più vasta, che funge da collante per cose distanti e apparentemente diverse. La letteratura, dunque, non sarebbe stata sorpassata dal progresso, ma avrebbe assorbito il progresso, ponendo l’Uomo nella condizione di lasciar esplodere la sua natura, fatta d’istinto. Lo stile adoperato punta a frasi brevi, dirette e a una funzione conativa del linguaggio. L’uso dell’imperativo e del futuro rendono il tono perentorio, in linea con il carattere aggressivo del movimento.

I punti chiave del Manifesto: un’analisi dettagliata

Ma quali sono i punti essenziali descritti e declamati da Marinetti, e dai futuristi, all’interno del Manifesto del Futurismo? Negli 11 punti del primo Manifesto, i futuristi urlano a gran voce la necessità di una rottura con il passato, e lo fanno con aggressione decisa e vigorosa. Analizziamoli!

Punti 1-3: Opposizione al passato e inno all’azione

Nei punti 1, 2 e 3 il Manifesto enuncia con tutta la sua forza dissacratoria l’opposizione futurista ai valori del passato, fondati sulla stasi. Il Futurismo, per contro, esalta l’amore del pericolo, l’energia, la temerarietà, il coraggio, la ribellione e l’azione aggressiva: «3. … Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l’insonnia febbrile, il passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno».

Punti 4-5: Esaltazione della velocità e della macchina

Ai punti 4 e 5 viene inneggiata una nuova categoria estetica: la velocità. «4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della velocità…». L’icona di questa nuova bellezza è l’automobile: «… Un automobile da corsa… un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della “Nike di Samotracia”».

Da notare come il sostantivo “automobile” sia considerato consapevolmente di genere maschile, in quanto simbolo di un ideale di bellezza veloce, aggressivo e ruggente, tipicamente maschile secondo l’ideologia misogina dei futuristi.

Punto 9: L’esaltazione della guerra e il disprezzo della donna

Si giunge con il punto 9 all’ideologia più estremista: l’esaltazione della guerra, unita al disprezzo misogino per la donna. Nella parte finale del Manifesto del Futurismo vengono glorificati il militarismo, il nazionalismo e la guerra, considerata sola igiene del mondo. Al contempo viene disprezzata la donna, in quanto portatrice di quei buoni sentimenti che il Futurismo intende combattere. «9. Noi vogliamo glorificare la guerra – sola igiene del mondo – il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo per la donna».

Punto 10: La distruzione di musei e biblioteche

Il furore iconoclasta del movimento si esprime nel punto 10, che invoca la distruzione dei luoghi simbolo della cultura tradizionale: «10. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d’ogni specie, e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria».

Tabella riassuntiva del Manifesto del Futurismo

| Principio Fondamentale | Descrizione e Obiettivi |

|---|---|

| Rottura con il Passato | Distruzione simbolica di musei, biblioteche e accademie. Rifiuto di ogni forma d’arte e pensiero tradizionali. |

| Culto della Modernità | Esaltazione della velocità, della macchina (automobile, aereo), della città industriale e del progresso tecnologico. |

| Esaltazione dell’Azione Violenta | Glorificazione della guerra (“sola igiene del mondo”), del militarismo, del patriottismo, del coraggio e della ribellione. |

| Rivoluzione del Linguaggio | Creazione delle “Parole in libertà”: distruzione della sintassi, abolizione della punteggiatura e uso di analogie audaci. |

Conclusione: l’eredità del Manifesto di Marinetti

Il Manifesto del Futurismo non fu solo una dichiarazione di intenti, ma una vera e propria scossa tellurica nel panorama culturale europeo. Il suo messaggio dirompente e provocatorio influenzò profondamente l’arte, la letteratura, la musica, l’architettura e persino la politica del Novecento. Sebbene la sua ideologia più estremista, come l’esaltazione della guerra, abbia mostrato in seguito i suoi tragici limiti, la sua forza innovatrice nel rompere con la tradizione e nel cercare nuovi linguaggi espressivi ha lasciato un’eredità duratura che ancora oggi si fa sentire.

Foto di: Pixabay