L’Illuminismo tedesco, noto come Aufklärung, ebbe tra le sue figure di spicco il filosofo Anton Wilhelm Amo. Se un Doodle di Google non lo avesse riportato alla memoria collettiva, Amo sarebbe probabilmente rimasto per i più uno sconosciuto. Eppure, parliamo di un intellettuale poliglotta, autore di diverse opere e capace di esprimersi in sei lingue, la cui storia personale e intellettuale è di straordinaria importanza.

Indice dei contenuti

Primati e pensiero in sintesi

La singolarità di Anton Wilhelm Amo risiede in una serie di primati storici e posizioni filosofiche innovative per la sua epoca.

| Contributo o primato | Descrizione e impatto |

|---|---|

| Pioniere accademico | Fu il primo africano a studiare in un’università europea e a conseguirvi un titolo di dottorato |

| Critica al dualismo cartesiano | Sostenne una visione materialista in cui è il corpo a sentire e percepire, opponendosi alla separazione tra mente e corpo |

| Precursore dell’abolizionismo | Nella sua opera “De jure maurorum in Europa” criticò lo status legale degli africani, denunciando la tratta degli schiavi |

| Pensiero universale | Si considerava un rappresentante dell’umanità, rifiutando etichette e promuovendo una filosofia valida per tutti |

La vita e la carriera: dal Ghana alle corti europee

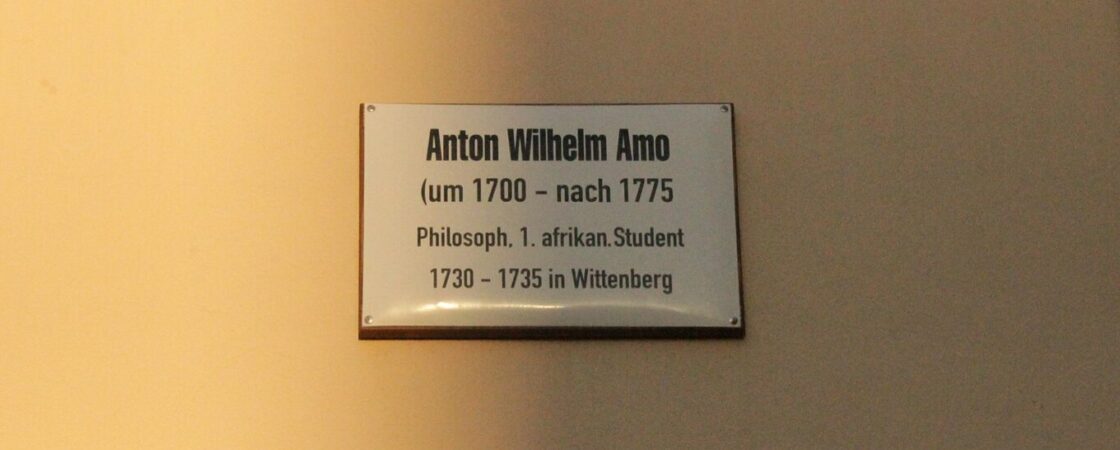

Amo apparteneva al popolo Nzema e nacque nella regione di Axim, nell’attuale Ghana. All’età di circa quattro anni giunse ad Amsterdam. Le circostanze del suo arrivo sono incerte: alcune fonti sostengono che fu catturato e reso schiavo, altre che fu portato in Europa da un predicatore. Di fatto, una volta giunto nella capitale olandese, fu “donato” al duca Anton Wilhelm di Brunswick-Luneburgo, che lo condusse con sé al palazzo di Wolfenbüttel. Qui Amo fu battezzato e crebbe come un membro della famiglia del duca. Grazie a questa protezione, poté accedere a un’istruzione di altissimo livello, studiando presso le prestigiose università di Halle e Wittenberg. I suoi studi furono eclettici e profondi, spaziando tra logica, metafisica, astronomia, storia, diritto e medicina. Oltre al tedesco, padroneggiava latino, greco, ebraico, francese e olandese.

Il pensiero rivoluzionario: contro il dualismo e il pregiudizio

Dal punto di vista strettamente filosofico, il pensiero di Amo fu radicale. Nella sua tesi di dottorato, si schierò apertamente contro il dualismo di Cartesio, ovvero la netta separazione tra una mente (res cogitans) immateriale e un corpo (res extensa) materiale. Amo, al contrario, sosteneva una visione che oggi definiremmo materialista: affermava che è il corpo, l’organismo vivente, a sentire e percepire, non un’anima astratta. Questa posizione non era solo una sottigliezza accademica, ma aveva profonde implicazioni etiche in un’epoca segnata dal dogmatismo e dal pregiudizio razziale.

Il suo impegno è evidente nell’opera De jure maurorum in Europa (Sui diritti dei Mori in Europa), in cui analizzò la misera condizione giuridica degli africani, spesso trattati come oggetti esotici o regali per sovrani. Come filosofo, Amo si confrontò con i paradossi dell’Illuminismo: un movimento che esaltava i diritti umani universali ma che, al contempo, tollerava e beneficiava della tratta degli schiavi e del razzismo.

Un’eredità universale e interculturale

Dopo la morte del suo protettore, Amo divenne bersaglio di una campagna denigratoria da parte di chi si opponeva ai diritti degli africani in Europa. Amareggiato, decise di tornare nella sua terra natale, dove morì intorno al 1759. Nonostante un crescente interesse recente, in parte dovuto agli effetti del dibattito sul colonialismo, il suo nome resta spesso marginale nei manuali di filosofia in Germania, vittima di una prospettiva eurocentrica.

Per le sue idee, Amo può essere considerato un precursore di movimenti come la Négritude e il panafricanismo. Duecento anni prima della loro nascita, egli già denunciava la condizione dell’ “essere negro” in un mondo dominato dai bianchi e lottava per una presa di coscienza. In quanto alle sue origini, non si considerava né europeo né africano, ma una persona tra le altre, un rappresentante dell’umanità. Per questo, la sua storia è fondamentale per comprendere l’importanza della filosofia africana nel discorso universale, un discorso che non può essere narrato solo da una prospettiva europea.

Fonte immagine in evidenza: Wikipedia

Articolo aggiornato il: 06/09/2025