Napoli non sarebbe la stessa se il suo nome non fosse legato al culto di San Gennaro. Il rapporto dei napoletani con “faccia ‘ngialluta”, uno dei tanti epiteti usati per chiamare il santo patrono, trascende la dimensione sacra per abbassarsi a quella terrena della quotidianità. Basta ricordare Massimo Troisi e Lello Arena in uno degli sketch più famosi de La Smorfia in cui interpellano il santo per sapere su quali numeri puntare al lotto; oppure, in tempi recenti, osservare l’enorme murales opera di Jorit in cui il suo volto campeggia su un edificio di Forcella, come un guardiano del quartiere.

Approfondiamo dunque la storia di San Gennaro, cercando di capire chi fosse e quanta verità ci sia dietro al celebre prodigio dello scioglimento del suo sangue, evento centrale della festa che si celebra ogni 19 settembre.

Indice dei contenuti

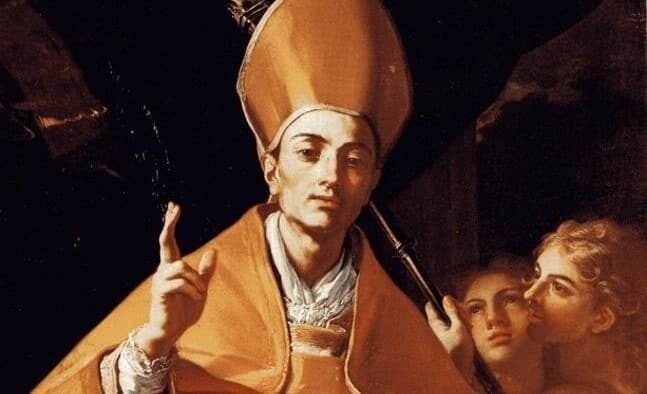

Chi era San Gennaro e la sua storia

Come accade per la vita di quasi ogni santo, anche quella di San Gennaro è avvolta nel mistero. Non conosciamo con certezza né il luogo, né la data di nascita. Gli Atti Bolognesi, la fonte più attendibile, affermano che fosse nato a Benevento intorno al III secolo d.C. .

Il nome Gennaro, diffusissimo in Campania e nel mezzogiorno d’Italia, deriva dal latino Ianuarius e significa “consacrato al dio Giano”. Questo nome veniva dato ai bambini nati a gennaio, ma è diffusa l’ipotesi che San Gennaro si chiamasse così in quanto facente parte della gens Iaunaria.

La vicenda del santo si svolge attorno al IV secolo, periodo in cui divenne vescovo di Benevento e in cui imperversavano le persecuzioni contro i cristiani volute dall’imperatore Diocleziano. Egli venne a sapere dell’incarcerazione del diacono Sossio, capo della comunità cristiana di Miseno, e decise di andarlo a trovare per recargli conforto. Si fece accompagnare da Festo e Desiderio, ma non appena giunti in città i tre furono arrestati dal giudice Dragonio.

San Gennaro e i suoi compagni (a cui si aggiunsero Procolo, diacono di Pozzuoli, e i laici Eutiche e Acuzio) furono condannati a morire sbranati dagli orsi nell’anfiteatro di Pozzuoli. Le fonti propongono versioni differenti: secondo alcune la condanna fu sospesa perché il popolo si era impietosito, altre raccontano che Gennaro benedisse gli orsi, i quali si inginocchiarono davanti a lui. Qualunque sia la versione, Dragonio, irritato, fece decapitare Gennaro e i suoi sei compagni nel 305 presso la Solfatara di Pozzuoli.

Gli Atti Vaticani raccontano una storia diversa: Gennaro venne imprigionato a Nola dal giudice Timoteo, che lo accusò di proselitismo. Torturato, fu gettato in una fornace ardente (identificata con quella nel complesso delle basiliche paleocristiane di Cimitile) ma ne uscì illeso, mentre le fiamme bruciarono i pagani presenti. Fu allora che Timoteo lo condannò alla decapitazione.

Il “prodigio” dello scioglimento del sangue

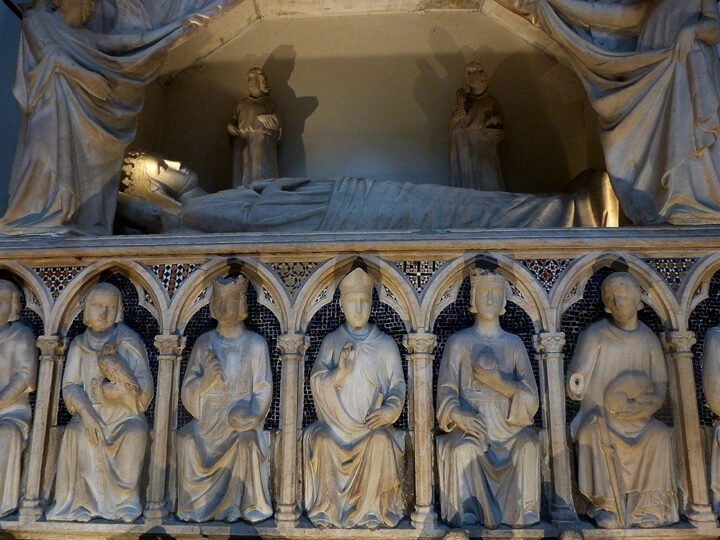

Nel 1579 il vescovo Paolo Regio aggiunse al racconto il dettaglio che è divenuto simbolo del santo. Racconta di come, dopo l’esecuzione, una nobildonna di nome Eusebia avesse raccolto il sangue del martire in due ampolle, donandole poi al vescovo di Napoli. Il corpo del santo fu sepolto a Benevento, mentre la testa e le ampolle sono oggi custodite in una teca nel Duomo di Napoli, all’interno del Museo del Tesoro di San Gennaro.

Alle reliquie vengono attribuiti poteri protettivi che avrebbero salvato Napoli in più occasioni, come durante l’eruzione del Vesuvio del 1631, quando una processione con le reliquie avrebbe fermato la lava.

Il prodigio (non riconosciuto come “miracolo” dalla Chiesa) che però identifica il suo culto è quello dello scioglimento del sangue. La prima attestazione certa risale al 17 agosto 1389. Il fenomeno si ripete tre volte l’anno.

| Data del prodigio | Significato e ricorrenza |

|---|---|

| 19 settembre | Ricorda il giorno del martirio e della decapitazione del santo, è la festa patronale di Napoli |

| 16 dicembre | Commemora l’intercessione del santo che fermò l’eruzione del Vesuvio nel 1631 |

| Sabato precedente la prima domenica di maggio | Celebra la traslazione delle reliquie del santo da Pozzuoli a Napoli |

In queste date il vescovo preleva le ampolle e le espone, attendendo che il sangue solido diventi liquido. Lo scioglimento è accolto come segno di buon auspicio, mentre il mancato scioglimento è storicamente considerato presagio di eventi nefasti per la città, come epidemie, carestie, l’inizio di guerre come la Seconda Guerra Mondiale per l’Italia, e terremoti.

La spiegazione scientifica del fenomeno

Sono state avanzate diverse ipotesi per spiegare il prodigio. La più nota è quella del 1991 di Franco Ramaccini, Sergio della Sala e Luigi Garlaschelli, tre ricercatori dell’Università di Pavia che per conto del CICAP condussero un esperimento pubblicato dalla rivista Nature. Stando agli studiosi, lo scioglimento sarebbe dovuto alla tissotropia: un fenomeno per cui certe sostanze si fluidificano se agitate, per poi tornare allo stato solido a riposo. Per confermare l’ipotesi, lo “scioglimento” è stato ricreato in laboratorio con sostanze e materiali disponibili nel Medioevo. Non si può però stabilire con certezza la veridicità di tale spiegazione, poiché un’analisi diretta del contenuto dell’ampolla è proibita dalla Chiesa Cattolica.

Immagine di copertina: Wikipedia

Articolo aggiornato il: 09/09/2025