Quando si parla di “cos’è la Shoah”, ci si riferisce a uno degli eventi più tragici e sconvolgenti della storia moderna: lo sterminio sistematico di circa sei milioni di ebrei europei operato dal regime nazista e dai suoi collaboratori durante la Seconda Guerra Mondiale. La Shoah, che in ebraico significa “catastrofe” o “distruzione”, è il termine preferito per definire questa barbarie. Questo perché evita le connotazioni religiose della parola “Olocausto”, che non rendono giustizia alla brutalità e alla tragedia inflitte.

Indice dei contenuti

Sintesi dei fatti storici

| Dati chiave | Descrizione storica |

|---|---|

| Significato Shoah | Termine ebraico per “catastrofe” o “distruzione” |

| Periodo storico | Seconda Guerra Mondiale (1939-1945) |

| Responsabili | Regime nazista e collaboratori |

| Vittime stimate | Circa sei milioni di ebrei europei |

Shoah e Olocausto: qual è la differenza?

| Termine | Significato e utilizzo |

|---|---|

| Olocausto | Deriva dal greco “tutto bruciato”, indicando un sacrificio religioso. Usato ampiamente nel dopoguerra, oggi è considerato da molti problematico per la sua connotazione sacrificale. |

| Shoah | Termine ebraico che significa “catastrofe, distruzione”. È considerato il termine più accurato e rispettoso perché non ha implicazioni religiose e descrive la natura dell’evento. |

Per definire il genocidio degli ebrei, sono stati usati due termini principali: Shoah e Olocausto. Per circa quarant’anni dopo la guerra, il termine Olocausto era predominante. Tuttavia, la sua etimologia greca (da “olos”, tutto, e “kaustos”, bruciato) si riferisce a un sacrificio rituale. Questa idea di “sacrificio” è stata ritenuta inappropriata da molti storici e sopravvissuti, perché non descrive la natura di un assassinio di massa pianificato. Il termine Shoah è entrato nel linguaggio comune a partire dagli anni ’80, anche grazie al documentario omonimo di Claude Lanzmann. Oggi è preferito perché, significando “catastrofe”, descrive l’evento in modo neutro e rispettoso.

Il percorso verso il genocidio: un riassunto storico

La Shoah non fu un singolo evento, ma il culmine di un processo graduale di persecuzione, esclusione e disumanizzazione.

Le radici: l’antisemitismo e le leggi razziali

La Shoah è il culmine di un antisemitismo antico, che il nazismo trasformò in un’ideologia razzista. Con l’ascesa di Hitler nel 1933, la persecuzione divenne politica di Stato. Le leggi di Norimberga del 1935 in Germania e le successive leggi razziali in Italia nel 1938 furono tappe fondamentali. Queste leggi privarono gli ebrei della cittadinanza, dei loro beni, del diritto al lavoro e all’istruzione, isolandoli dalla società e preparando il terreno per la violenza fisica.

La “soluzione finale” e i campi di sterminio

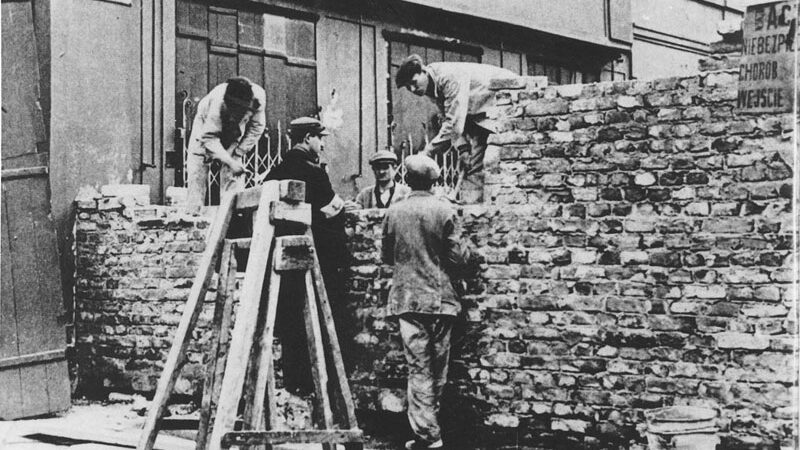

Il genocidio vero e proprio fu pianificato con la cosiddetta “Soluzione finale della questione ebraica”. Questo piano di sterminio sistematico fu discusso e formalizzato il 20 gennaio 1942 durante la conferenza di Wannsee a Berlino. Da quel momento, il regime nazista implementò un sistema industriale di morte attraverso una rete di ghetti, campi di concentramento e campi di sterminio costruiti principalmente nell’Europa orientale. Luoghi come Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor e Belzec divennero fabbriche di morte, dove milioni di persone furono deportate, sfruttate per il lavoro forzato e infine uccise nelle camere a gas.

Le altre vittime del regime nazista

Sebbene il genocidio degli ebrei sia stato unico per la sua scala e la sua pianificazione ideologica, la ferocia nazista colpì anche molti altri gruppi, considerati “indesiderabili” o “inferiori” secondo l’ideologia della purezza razziale. Tra le vittime vi furono:

- Rom e Sinti: perseguitati su base razziale, si stima che ne furono uccisi centinaia di migliaia.

- Persone con disabilità: vittime del programma di eutanasia “Aktion T4”.

- Oppositori politici: comunisti, socialdemocratici e altri dissidenti.

- Omosessuali: perseguitati e internati nei campi con il triangolo rosa.

- Testimoni di Geova: perseguitati per il loro rifiuto di giurare fedeltà al regime.

- Prigionieri di guerra sovietici.

Il Giorno della Memoria: perché si celebra il 27 gennaio

Il 27 gennaio è stato scelto a livello internazionale come Giorno della Memoria perché in quella data, nel 1945, le truppe sovietiche dell’Armata Rossa arrivarono al campo di concentramento di Auschwitz, svelandone per la prima volta l’orrore al mondo. Questa data simbolica non commemora solo la liberazione del campo, ma invita a ricordare tutte le vittime della Shoah, delle leggi razziali e coloro che si sono opposti al progetto di sterminio, rischiando la propria vita.

Perché studiare e ricordare la Shoah oggi

Oggi, sapere cos’è la Shoah non è un semplice esercizio storico, ma un imperativo morale e civile. Il ricordo della Shoah è fondamentale per educare le nuove generazioni sui pericoli del razzismo, dell’antisemitismo e di ogni forma di odio e intolleranza. Studiare questo evento aiuta a comprendere i meccanismi che possono portare una società a commettere atrocità inimmaginabili e rafforza l’impegno collettivo a difendere i diritti umani e la democrazia. Per ulteriori informazioni sui programmi educativi internazionali, è possibile consultare il sito dell’UNESCO sull’educazione alla Shoah.

Come approfondire: libri e memoriali da conoscere

Per comprendere la Shoah, le testimonianze dirette e la visita ai luoghi della memoria sono fondamentali.

- Libri e romanzi: opere come “Se questo è un uomo” di Primo Levi, il “Diario” di Anna Frank e i romanzi sulla Shoah offrono una prospettiva umana e straziante. Puoi trovare una selezione di libri sull’Olocausto per iniziare.

- Musei e Memoriali: visitare questi luoghi è un’esperienza formativa. Tra i più importanti:

- Memoriale e Museo di Auschwitz-Birkenau (Oświęcim, Polonia).

- Yad Vashem (Gerusalemme, Israele), il centro mondiale per la memoria della Shoah.

- Memoriale della Shoah di Milano (Milano, Italia), situato sotto la Stazione Centrale, da cui partivano i deportati. Indirizzo: Piazza Edmond J. Safra, 1.

Domande frequenti (FAQ)

Qual è la differenza tra Olocausto e Shoah?

Olocausto deriva dal greco e significa “sacrificio bruciato”, una connotazione religiosa considerata non appropriata. Shoah è un termine ebraico che significa “catastrofe” ed è preferito per la sua neutralità e accuratezza nel descrivere il genocidio.

Quando inizia la Shoah?

Non c’è una data di inizio unica. Il processo inizia con l’ascesa di Hitler nel 1933 e la promulgazione delle leggi razziali, ma la fase di sterminio di massa (“Soluzione Finale”) si intensifica tra il 1941 e il 1942, proseguendo fino alla fine della guerra nel 1945.

Come spiegare la Shoah ai bambini?

Utilizzando un linguaggio semplice e storie adatte all’età, come quelle raccontate in libri e film pensati per i più piccoli. È importante concentrarsi sui messaggi di ingiustizia, sulla perdita e sull’importanza della tolleranza, evitando i dettagli più crudi. Le storie dei bambini nella Shoah, se trattate con delicatezza, possono essere un punto di partenza.

Chi sono i “superstiti” della Shoah?

Sono le persone, in maggioranza ebrei, sopravvissute ai campi di sterminio, ai ghetti o che vissero in clandestinità durante le persecuzioni naziste. Le loro testimonianze sono una fonte storica e morale di valore inestimabile.

Fonte immagine per l’articolo Cos’è la Shoah: significato, storia e importanza della memoria storica: Wikipedia

Articolo aggiornato il: 05 Gennaio 2026