Cos’è la Shoah: comprendere la catastrofe del popolo ebraico e il significato storico della memoria

Quando si parla di “cos’è la Shoah,” ci si riferisce a uno degli eventi più tragici e sconvolgenti della storia moderna: lo sterminio sistematico di milioni di ebrei europei operato dal regime nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. La Shoah, che in ebraico significa “catastrofe” o “distruzione,” è il termine preferito per definire questa barbarie, in quanto evita connotazioni religiose o interpretazioni potenzialmente fuorvianti. Nel tempo, il termine è diventato il modo più appropriato e rispettoso per riferirsi a questo genocidio, distinto dall’espressione “Olocausto” che, con il suo richiamo al sacrificio, non rende giustizia alla brutalità e alla tragedia inflitte.

Origine del termine e uso di Shoah e Olocausto

Per definire il genocidio degli ebrei, sono stati usati due termini principali: Shoah e Olocausto. Per circa quarant’anni, soprattutto nell’immediato dopoguerra, il termine Olocausto era predominante. La sua etimologia greca deriva da “olos” (tutto) e “caustos” (bruciato) e fa riferimento a un tipo di sacrificio rituale che prevedeva l’incenerimento totale dell’animale. Nell’immaginario comune, questa parola richiamava anche il destino di milioni di corpi inceneriti nei forni crematori dei campi di concentramento e sterminio. Tuttavia, l’idea di sacrificio contenuta nella parola “Olocausto” ha generato controversie, portando molti storici e intellettuali a preferire “Shoah.” Quest’ultimo, privo di implicazioni religiose, si limita a significare “disastro,” descrivendo più accuratamente l’orrore e la brutalità inflitti alla popolazione ebraica.

Il termine Shoah è entrato nel linguaggio pubblico negli anni ’80 grazie al documentario omonimo di Claude Lanzmann, e oggi è preferito dagli storici, soprattutto in Europa, poiché rappresenta un termine neutrale e rispettoso per descrivere il genocidio nazista.

Cos’è la Shoah: la “soluzione finale” e l’orrore dei campi di sterminio

La Shoah è strettamente legata alla cosiddetta “Soluzione Finale della questione ebraica,” il piano nazista per eliminare sistematicamente gli ebrei d’Europa. Nel 1941, il regime nazista cominciò a progettare un piano che, l’anno successivo, fu formalizzato nella conferenza di Wannsee, a Berlino. L’obiettivo era chiaro: la completa eliminazione della popolazione ebraica, un piano di sterminio reso possibile da un sistema organizzato di campi di concentramento e di sterminio, tra cui Auschwitz, Treblinka e Sobibor, dove milioni di persone furono deportate, torturate e uccise. Così, rispondere alla domanda “cos’è la Shoah” significa comprendere l’orrore del genocidio pianificato.

Cos’è la Shoah: legislazione antiebraica e persecuzione dei diritti

Definire la Shoah significa anche riconoscere la complessa rete di leggi e normative antiebraiche che preparò il terreno alla distruzione finale. In Germania, le leggi di Norimberga del 1935 segnarono l’inizio della privazione dei diritti per gli ebrei, togliendo loro la cittadinanza e impedendo matrimoni misti. In Italia, leggi razziali simili furono introdotte nel 1938. Questo processo di esclusione e marginalizzazione rappresentava una fase preliminare della Shoah, che culminò con lo sterminio vero e proprio. Le leggi e i decreti non solo demonizzavano gli ebrei, ma li privavano progressivamente di ogni aspetto della vita civile, creando un terreno fertile per l’accettazione della “Soluzione Finale” nella mentalità di una popolazione già indottrinata.

L’antisemitismo millenario e le radici della Shoah

La Shoah è anche il culmine di un antisemitismo antico, radicato nei pregiudizi che hanno perseguitato il popolo ebraico per secoli. Nella visione nazista, l’antisemitismo non era solo un pregiudizio religioso o culturale, ma si basava su un’ideologia razzista, che definiva gli ebrei come inferiori e dannosi. Secondo le leggi razziali di Norimberga, venivano classificati come ebrei o di “sangue misto” anche coloro che avevano solo un nonno ebreo, indipendentemente dalla loro pratica religiosa o dalle loro convinzioni. Questo approccio spietato e “scientifico” alla classificazione razziale rifletteva il programma totalitario del nazismo, che mirava a una purezza razziale ariana a discapito di chiunque non vi rientrasse.

Shoah e sterminio di altri gruppi: Rom, Sinti e altre vittime del regime nazista

Rispondere alla domanda “cos’è la Shoah” implica riconoscere che, sebbene il genocidio degli ebrei sia stato unico per estensione e sistematicità, anche altri gruppi furono vittime della ferocia nazista. Rom, Sinti, omosessuali, testimoni di Geova e persone con disabilità furono considerati “indesiderabili” e deportati nei campi di sterminio. Anche questi gruppi furono soggetti a violenze brutali, esecuzioni sommarie e sperimentazioni mediche disumane. L’ideologia nazista, fondata su un concetto assoluto e rigido di “purezza razziale” non lasciava spazio a nessuno che fosse considerato una “minaccia” per la società ariana.

Perché studiare la Shoah: l’importanza della memoria storica

Oggi, sapere cos’è la Shoah non è solo un esercizio storico, ma un imperativo morale. L’istituzione del Giorno della Memoria, celebrato il 27 gennaio, commemora la liberazione del campo di Auschwitz nel 1945, ed è un’occasione per riflettere sulle atrocità della guerra e per riaffermare l’impegno contro il razzismo, l’antisemitismo e tutte le forme di odio. Ricordare la Shoah non significa soltanto onorare le vittime, ma anche educare le nuove generazioni affinché tali orrori non si ripetano mai più. Il Giorno della Memoria e altre iniziative didattiche sono cruciali per aiutare i giovani a comprendere la Shoah e a sviluppare una consapevolezza che li renda cittadini responsabili.

Dubbi e domande frequenti

Qual è la differenza tra Olocausto e Shoah?

L’Olocausto è un termine usato soprattutto nell’immediato dopoguerra per descrivere lo sterminio degli ebrei, derivando dal greco antico “olos” (tutto) e “caustos” (bruciato), che richiama l’idea di un sacrificio totale. La Shoah, invece, è un termine ebraico che significa “catastrofe” o “distruzione” e si riferisce unicamente al genocidio degli ebrei, senza connotazioni religiose o di sacrificio. È per questo che oggi il termine Shoah è considerato più rispettoso e accurato.

Perché si celebra il 27 gennaio il Giorno della Memoria?

Il 27 gennaio è stato scelto come Giorno della Memoria perché in quella data, nel 1945, le truppe sovietiche liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Questo giorno simbolico invita a ricordare le vittime della Shoah e di tutte le persecuzioni naziste, promuovendo la consapevolezza per evitare che simili tragedie possano ripetersi.

Quando inizia la Shoah?

La Shoah iniziò con la promulgazione delle leggi razziali naziste nel 1935 in Germania, con le leggi di Norimberga, e successivamente con l’espansione della legislazione antiebraica in altri paesi, tra cui l’Italia nel 1938. Il genocidio vero e proprio ebbe inizio tra il 1941 e il 1942, con la decisione della “Soluzione Finale,” e continuò fino al termine della Seconda Guerra Mondiale nel 1945.

Come spiegare la Shoah ai bambini?

Per spiegare la Shoah ai bambini è fondamentale utilizzare un linguaggio semplice, evitando dettagli eccessivamente crudi, e porre l’accento sull’importanza della tolleranza e della comprensione tra le persone. Esistono libri e film educativi adatti all’età che affrontano la Shoah in modo delicato, come “La storia di Anna Frank” o “Il bambino con il pigiama a righe,” che possono aiutare a trattare questo argomento complesso.

Qual è l’importanza del ricordo della Shoah?

Ricordare la Shoah è fondamentale per evitare che la storia si ripeta. Comprendere cos’è la Shoah significa imparare dagli errori del passato e impegnarsi a contrastare ogni forma di odio e discriminazione, promuovendo la solidarietà e la pace tra i popoli.

Quali libri e quali romanzi leggere per capire cos’è la Shoah?

Quando si intende approfondire la conoscenza della Shoah, ovvero il genocidio sistematico del popolo ebraico perpetrato dal regime nazista durante la Seconda Guerra Mondiale, esistono numerose opere letterarie che si sono rivelate particolarmente illuminanti e significative. Tra i classici più noti e riconosciuti dalla critica, si annoverano i diari e le memorie di alcuni tra i più celebri sopravvissuti, come “Se questo è un uomo” di Primo Levi e “Anna Frank: Diario” di Anna Frank. Questi testi offrono una testimonianza diretta e straziante delle atrocità vissute nei campi di sterminio, trasmettendo con forza l’orrore e la disumanità della Shoah. Inoltre, romanzi come “La scelta di Sophie” di William Styron e “Il violinista di Auschwitz” di Elise Arsenault, pur essendo opere di finzione, riescono a restituire in modo vivido e commovente le esperienze dei prigionieri ebrei, proiettando il lettore in un passato tragico ma fondamentale da ricordare. Infine, non vanno dimenticati i numerosi saggi storici e documentari che, attraverso una rigorosa analisi degli eventi, a partire delle parole dei superstiti, contribuiscono a gettare luce sulle radici, sulle dinamiche e sulle conseguenze di quel genocidio senza precedenti.

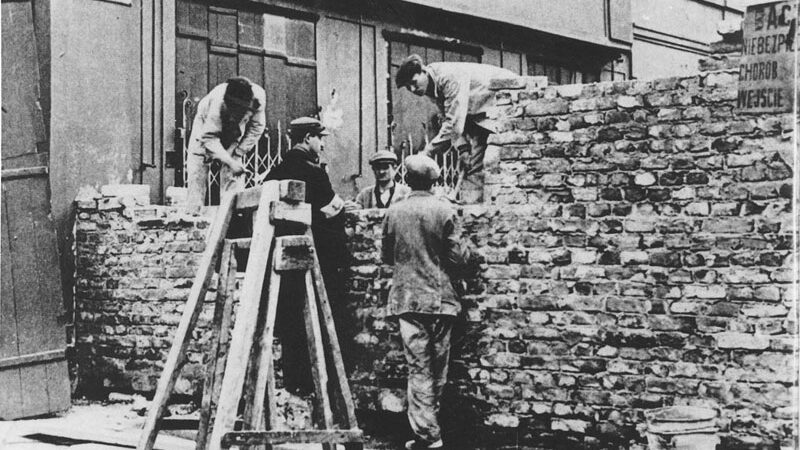

Fonte immagine per l’articolo Cos’è la Shoah: significato, storia e importanza della memoria storica: Wikipedia

L’isola d’Ischia è sempre stata avvolta nel mistero. Molte sono le leggende e i miti che derivano da essa, ma Scopri di più

Dio Marduk e la sua importanza per i Babilonesi La mitologia babilonese è una parte importante della mitologia mesopotamica e Scopri di più

La Russia è il primo nome che compare nella lista dei paesi più grandi del mondo, dal cuore dell’Europa si Scopri di più

Ogni lingua ha i suoi idiomatismi, ovvero espressioni che spesso non possono essere tradotte in modo letterale in nessun'altra lingua. Scopri di più

La carta geografica è uno strumento fondamentale per la rappresentazione e la comprensione del territorio. Ma cos'è esattamente una carta Scopri di più

Il termine cinecomic è un neologismo coniato in Italia per indicare le produzioni cinematografiche tratte dai fumetti superoristici. Questo termine Scopri di più