L’Eneide è un poema epico in esametri scritto da Virgilio tra il 29 a.C. e il 19 a.C. Con un totale di 9.896 esametri, l’opera è suddivisa in dodici libri e narra le vicende immediatamente successive alla fine della guerra di Troia, quando Enea salpa per adempiere al suo destino: fondare Roma e diventare il progenitore del futuro popolo romano. L’Eneide si apre in medias res: la flotta di Enea, in viaggio verso il Lazio, viene spinta da una tempesta verso la Libia, a Cartagine, per opera del dio Eolo, sotto imperativo di Giunone. La dea, infatti, nutriva un profondo astio per i troiani per diverse ragioni: Paride non l’aveva scelta come la dea più bella (preferendo Venere), Ganimede fu scelto come coppiere degli dei al posto di sua figlia Ebe e Cartagine, città da lei protetta, era destinata ad essere distrutta dai discendenti dei troiani.

Scheda dell’opera

| Caratteristica | Descrizione |

|---|---|

| Autore | Publio Virgilio Marone |

| Periodo di stesura | 29 a.C. – 19 a.C. |

| Struttura | 12 libri |

| Metro | Esametro dattilico |

| Protagonista | Enea |

| Obiettivo del protagonista | Fondare una nuova città nel Lazio (origine di Roma) |

La trama dell’Eneide in sintesi

A Cartagine Enea verrà ospitato dalla regina Didone alla quale, durante un banchetto, racconterà gli antefatti. Dopo l’inganno del cavallo di legno, i greci avevano messo a ferro e fuoco Troia. Svegliato dal fantasma di Ettore, Enea riuscì a mettersi in fuga con parte della sua famiglia: il padre Anchise e il figlio Ascanio, ma non riuscì a salvare la moglie Creusa.

Per intercessione della dea Venere e del figlio Cupido, ben presto Didone si innamora di Enea. L’eroe troiano, però, ligio al dovere e ben consapevole del suo fato, abbandonerà la regina per riprendere il suo viaggio. Dopo la sua partenza, straziata dal dolore, Didone non solo maledirà la discendenza di Enea, profetizzando l’astio reciproco tra Cartaginesi e Romani, ma si suiciderà utilizzando la spada dell’uomo amato.

Lasciata Cartagine, nel libro V l’Eneide racconta l’approdo di Enea in Sicilia, dove celebra i riti funebri in memoria del padre Anchise. Successivamente arriva a Cuma dove incontra la Sibilla Deifobe, che gli profetizza il successo della sua missione, la quale sarà però costellata da guerre. Con la Sibilla l’eroe discende anche nell’Ade, dove incontra il defunto padre Anchise, che gli mostra i grandi uomini destinati a nascere nella città che lui contribuirà a fondare.

Dopo numerose vicissitudini Enea giunge nel Lazio. Qui il re Latino lo promette in sposa alla figlia, Lavinia, nonostante la giovane fosse già stata promessa a un altro uomo, Turno, re dei Rutuli. Ciò darà inizio alla cruenta guerra che vedrà schierati da un lato i Troiani, aiutati da Etruschi e Arcadi, e dall’altro i Rutuli. Il conflitto si concluderà con il duello finale in cui Turno soccomberà ad Enea. L’eroe troiano, riappacificandosi con gli italici e sposata Lavinia, potrà stabilirsi con il suo popolo nel Lazio, dando vita alla stirpe romana.

I personaggi principali dell’Eneide

Il poema è popolato da figure umane e divine che determinano il corso degli eventi. Tra le più importanti troviamo:

- Enea: il protagonista, figlio di Venere e Anchise. Incarna l’eroe romano ideale, guidato dalla pietas (dovere verso la patria, gli dei e la famiglia).

- Didone: la regina di Cartagine. Si innamora perdutamente di Enea e, abbandonata, si toglie la vita, diventando simbolo di un amore tragico.

- Turno: re dei Rutuli e principale antagonista di Enea nella seconda parte del poema. Rappresenta il furore guerriero che si oppone al fato.

- Giunone: la dea protettrice di Cartagine e acerrima nemica dei troiani. Tenta in ogni modo di ostacolare la missione di Enea.

- Venere: dea dell’amore e madre di Enea. Agisce costantemente per proteggere e aiutare il figlio nel suo viaggio.

- Anchise: il padre di Enea. Figura saggia e punto di riferimento morale, muore durante il viaggio ma riappare come guida nell’Ade.

Il contesto storico e l’obiettivo politico

Quando l’Eneide fu composta, Roma stava affrontando un periodo alquanto turbolento: la Repubblica era caduta e il periodo di pace che aveva seguito guerre violente aveva cambiato drasticamente l’approccio alle consuetudini culturali e sociali. Augusto, allora, aveva cercato di riportare in auge gli antichi valori romani (l’importanza data alla comunità e non ai soli propri interessi, la lealtà verso Roma) che si rispecchiano proprio nella figura di Enea. Inoltre, l’Eneide, attraverso il racconto del mitico viaggio del protagonista, mira a legittimare il potere dell’allora imperatore Augusto e della sua famiglia, la Gens Iulia, che si diceva discendesse da Ascanio, figlio di Enea.

Analisi e temi principali

Il rapporto con i poemi omerici

L’Eneide riprende molto dal modello omerico. La narrazione può essere suddivisa in due parti: la prima, dal libro I al libro VI, che narra il viaggio da Troia all’Italia, richiama l’Odissea; la seconda, invece, dal libro VII al libro XII, che narra la guerra nel Lazio, viene chiamata parte iliadica per i chiari richiami all’Iliade. L’Eneide trae spunto dall’epica omerica anche nel linguaggio, ricco di epiteti, o dalla presenza delle divinità il cui operato si intreccia costantemente con gli eventi umani. Tuttavia, differentemente dal modello omerico, gli dèi non interagiscono mai familiarmente con i personaggi e le loro apparizioni assomigliano più a dei sogni o a visioni interiori. Questa caratteristica ha permesso analisi moderne del poema, dove gli interventi divini rappresentano le manifestazioni dei tormenti psicologici dei personaggi.

Oltre che da Omero, l’Eneide prende spunto anche dal modello narrativo della tragedia euripidea che, attraverso l’introspezione, mette in scena l’umanità e l’aspetto psicologico dei personaggi, dando vita ad una narrazione sensibile e profondamente umana. Questo approccio ha molto in comune con l’epos di Apollonio Rodio e rappresenta una novità rispetto al poema epico tradizionale, con il quale mantiene comunque delle caratteristiche comuni, come la figura del narratore-spettatore.

La figura dell’eroe: la pietas di Enea

Enea incarna i valori del perfetto condottiero romano: egli è l’eroe pius, colui che accetta il proprio destino come parte di un disegno divino più grande e complesso, frutto di una divina provvidenza. Enea è l’eroe mai tracotante, ligio al proprio dovere e devoto agli dèi. Presa consapevolezza della propria missione, è pronto a sacrificare ogni cosa, anche i suoi affetti più cari. L’Eneide è anche il poema dei vinti, perché se da un lato racconta il successo del viaggio che porterà alla fondazione di Roma, dall’altro empatizza con tutti coloro che vengono sconfitti o che muoiono, figure rese necessarie per il compimento del glorioso disegno del fato. L’unica eccezione al controllo di Enea si trova nel finale dell’opera, dove, preso da un impeto di rabbia vedendo indosso a Turno la cintura del defunto amico Pallante, lo uccide senza pietà.

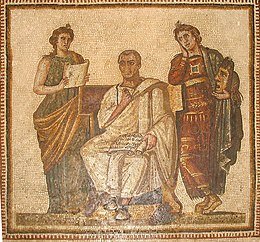

Fonte immagine in evidenza dell’articolo ”L’Eneide di Virgilio: la mitica fondazione di Roma”: Wikipedia

L’articolo è stato aggiornato in data 24 agosto 2025.