La magia nel mondo classico si intreccia profondamente con la religione e la medicina, offrendo all’uomo una via per dominare la natura e il fato. A differenza della nostra concezione moderna, questi ambiti erano spesso sovrapposti. La parola “magia” deriva dai Magi persiani, una casta sacerdotale esperta in astrologia e divinazione, come ci racconta Erodoto. Plinio il Vecchio, nella sua Naturalis Historia, conferma questa origine, descrivendo la magia come una pratica che univa medicina, religione e arti matematiche, capace di affascinare persino i re.

Indice dei contenuti

Tabella: la magia in Grecia e a Roma a confronto

Per una visione d’insieme, questa tabella riassume le principali differenze e somiglianze nell’approccio alla magia tra la cultura greca e quella romana, un valore unico aggiunto per una comprensione immediata.

| Aspetto | Caratteristiche e differenze |

|---|---|

| Percezione sociale | In Grecia era vista con sospetto e marginale rispetto alla religione ufficiale (polis). A Roma, era condannata dalla ‘ratio’ ma molto diffusa a livello privato. |

| Figure mitologiche | In Grecia dominano figure potenti come Circe e Medea. A Roma prevalgono le ‘sagae’ e le ‘strigae’, con una connotazione prevalentemente negativa. |

| Regolamentazione | La Grecia non aveva una regolamentazione statale. Roma, invece, puniva specifici malefici già nelle Leggi delle XII Tavole. |

| Pratiche comuni | Entrambe le culture praticavano magia amorosa e maledizioni (defixiones). Roma era inoltre influenzata dalle arti divinatorie etrusche. |

La connotazione della magia nel mondo classico

Nel mondo classico, la magia era il risultato di un sincretismo tra pratiche orientali e credenze arcaiche locali. In Grecia, la parola mágos assunse una connotazione negativa, a metà tra il ciarlatano e l’indovino. La magheía indicava sia i culti misterici privati sia la magia nera, fenomeni esterni alla religione ufficiale della polis (religio). A Roma, le Leggi delle XII Tavole, come riportato da fonti accademiche come l’enciclopedia Treccani, perseguitavano il fruges excantare, ovvero il tentativo di rovinare i raccolti altrui con formule magiche, testimonianza di un retaggio rurale. Le grandi maghe del mito, Circe e Medea, erano rappresentate come figure pericolose e, soprattutto, straniere.

Le grandi maghe del mito: Circe

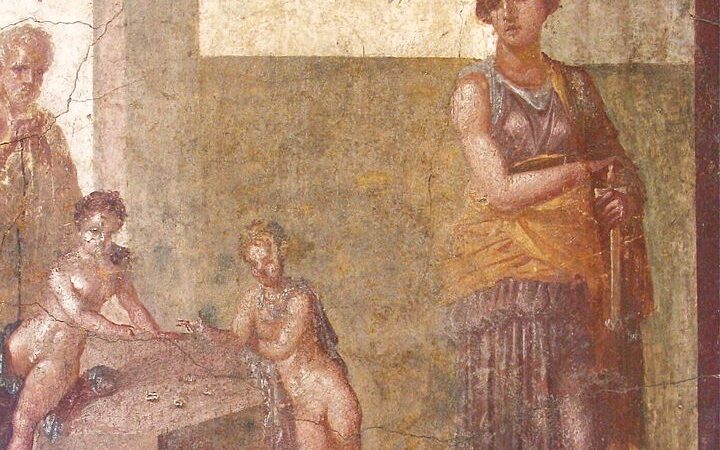

Omero, nel X canto dell’Odissea, descrive Circe come una dea-maga figlia del Sole, signora delle piante e delle erbe. Viveva in un palazzo sontuoso, attirando gli uomini con il suo canto per poi trasformarli in animali con filtri magici. La sua sapienza nel manipolare i phármaka (sostanze magiche) le permetteva di rivelare la vera natura bestiale degli umani. Circe rappresenta un archetipo potente: l’incarnazione di uno spirito femminile dominante e seduttore, che agisce al di fuori delle regole istituzionali.

Le grandi maghe del mito: Medea

Anche Medea discende dalla stirpe del Sole ed è una maestra dei phármaka. Il suo nome stesso, dal verbo μήδομαι (“macchinare”), ne preannuncia la natura scaltra. Inizialmente, usa le sue arti per aiutare Giasone a conquistare il vello d’oro. Quando però viene tradita e abbandonata, i suoi filtri si trasformano da strumenti di seduzione a veleni mortali. Fingendo di inviare un dono di pace, Medea intride una veste e un diadema di un veleno che divora le carni della nuova sposa di Giasone, mostrando il lato più oscuro e vendicativo della magia.

Le pratiche magiche a Roma: tra Virgilio e le strigae

A Roma, la magia era diffusa nonostante la condanna ufficiale della cultura dominante, che la opponeva alla ratio latina. Le pratiche andavano dalla negromanzia ai riti d’amore. Nella Bucolica VIII, Virgilio descrive un rito magico eseguito da una pastorella per riconquistare l’amato Dafni, con invocazioni a Circe e l’uso di filtri e incantesimi. Tuttavia, le praticanti di magia a Roma, le sagae o strigae, avevano una connotazione quasi sempre negativa. La parola “strega” deriva dal latino strix, un uccello notturno di cattivo auspicio, associato a pratiche macabre e all’antropofagia. La strix era vista come una figura sovversiva, l’antitesi del ruolo materno e rassicurante della donna nella comunità.

Fonte immagine in evidenza: wikipedia.it

Articolo aggiornato il: 29/09/2025