Achille è una delle figure più iconiche della mitologia greca, un eroe le cui gesta e il cui carattere complesso hanno attraversato i secoli. La sua storia non è quella di un semplice mortale, ma di un semidio figlio di Peleo, re della Ftia, e della ninfa marina Teti. Secondo il mito più diffuso, alla sua nascita la madre Teti cercò di renderlo invulnerabile immergendolo nelle acque del fiume infernale Stige. Lo tenne però per un tallone, che rimase l’unico suo punto debole. Un’altra versione narra che Teti tentò di renderlo immortale ponendolo sul fuoco divino, ma fu interrotta dal marito Peleo, lasciando il figlio mortale ma dotato di poteri eccezionali. Consapevole del destino di morte che attendeva Achille a Troia, la madre lo nascose travestito da fanciulla presso la corte di Sciro.

Indice dei contenuti

- La formazione dell’allievo del centauro Chirone

- Achille e la guerra di Troia: l’eroe più valoroso degli Achei

- L’ira funesta di Achille: il conflitto con Agamennone

- Cosa fece Achille: le sue gesta

- Chi uccise Achille? Il tallone vulnerabile e la freccia di Paride

- Chi riuscì a ferire Achille

- Il tallone d’Achille: vulnerabilità e mortalità dell’eroe

- Quante furono le sue vittime?

- Achille e la tartaruga: un paradosso filosofico

- Quali sono le differenze tra Achille e Agamennone?

- Il rapporto tra Achille e Patroclo: amore o amicizia?

- Perché Achille è detto piè veloce?

- Come si chiama il figlio di Achille?

- Achille a Sciro, il mito prima dell’Iliade

- Achille oggi: dove ritrovare il mito

- Consigli pratici per approfondire il mito

La formazione dell’allievo del centauro Chirone

Il travestimento fu smascherato dall’astuto Ulisse. Fingendosi un mercante, offrì alle fanciulle della corte stoffe e gioielli, ma nascose tra i doni una spada e uno scudo. Fece poi suonare una tromba di guerra e la reazione istintiva di Achille, che afferrò le armi, rivelò la sua natura guerriera. Prima di partire per Troia, Achille ebbe un figlio, Neottolemo, da Deidamia, principessa di Sciro. La sua educazione fu affidata al saggio Fenice e soprattutto al centauro Chirone sul Monte Pelio. Qui apprese non solo la caccia e il combattimento, ma anche il rispetto per gli dei, la musica, la poesia e le arti mediche, diventando un guerriero colto e completo.

Achille e la guerra di Troia: l’eroe più valoroso degli Achei

A Troia, Achille si pose alla guida dei temibili Mirmidoni della Tessaglia, affermandosi come il guerriero più forte e valoroso dell’esercito greco. La sua agilità e rapidità in battaglia erano tali da meritargli l’epiteto omerico di “piè veloce”. Si narra che la sola vista delle sue armi, forgiate dal dio Efesto, fosse sufficiente a seminare il panico tra le file dei Troiani e a metterli in fuga.

L’ira funesta di Achille: il conflitto con Agamennone

Il decimo anno di guerra fu segnato da un evento fondamentale. Quando Agamennone, capo della spedizione achea, gli sottrasse la sua schiava e bottino di guerra Briseide, Achille fu travolto da un’ira incontenibile, una hybris indomita. Sentendosi offeso nel suo onore di guerriero (la timé), decise di ritirarsi dalla battaglia. Questo suo gesto permise ai Troiani, guidati da Ettore, di ottenere importanti vittorie e di mettere in seria difficoltà l’accampamento greco.

Cosa fece Achille: le sue gesta

Nonostante i tentativi di riconciliazione e le ricche offerte di Agamennone, Achille rimase fermo nella sua decisione. La situazione cambiò drasticamente quando il suo più caro amico, Patroclo, preoccupato per le sorti della guerra, ottenne il permesso di indossare le sue armi per terrorizzare i nemici. Patroclo, però, si spinse troppo oltre e fu ucciso in duello da Ettore. Sopraffatto dal dolore e dal senso di colpa, Achille mise da parte la sua ira verso Agamennone e decise di tornare a combattere. Indossata una nuova armatura divina forgiata da Efesto, scese in campo con un solo scopo: vendicare Patroclo. Uccise Ettore in un duello memorabile e, accecato dalla rabbia, ne trascinò il corpo per giorni attorno alle mura di Troia. Solo di fronte alle suppliche del vecchio re Priamo, padre di Ettore, mostrò infine pietà, restituendo la salma per i riti funebri.

Achille vs Ettore, una battaglia eroica

Il duello tra Achille ed Ettore nell’Iliade di Omero rappresenta l’apice del poema epico. Dopo l’uccisione di Patroclo, l’eroe acheo fu dominato da un desiderio di vendetta incontenibile. Armato delle nuove armi divine, sfidò Ettore per decidere le sorti della guerra.

Il racconto omerico descrive un violento scambio di colpi. Ettore scagliò per primo la sua lancia, che si piantò nello scudo di Achille senza perforarlo. Quando cercò un’altra asta dal fratello Deifobo, si accorse dell’inganno divino: Atena, alleata di Achille, aveva assunto le sembianze del fratello per poi sparire. Comprendendo di essere stato abbandonato dagli dei, Ettore impugnò la spada per l’ultimo, disperato assalto.

Achille, conoscendo i punti deboli della sua vecchia armatura indossata da Ettore, lo colpì con la lancia in un punto scoperto del collo. La morte di Ettore, principale difensore di Troia, lasciò vedova Andromaca, orfano il piccolo Astianatte e segnò l’inizio della fine per la città assediata. Questo scontro incarna la violenza della guerra e celebra al tempo stesso gli ideali di valore dell’antica Grecia.

Chi uccise Achille? Il tallone vulnerabile e la freccia di Paride

Il mito di Achille prosegue anche dopo gli eventi narrati nell’Iliade. L’eroe si scontrò e uccise Pentesilea, la regina delle Amazzoni giunta in soccorso dei Troiani. Come predetto, però, Achille non vide la fine della guerra. Trovò la morte per mano di Paride, il principe troiano che aveva causato la guerra rapendo Elena. Guidato dal dio Apollo, Paride scoccò una freccia che andò a colpire l’eroe nel suo unico punto vulnerabile: il tallone.

Chi riuscì a ferire Achille

Sebbene la leggenda dell’invulnerabilità sia post-omerica, già nell’Iliade pochi guerrieri osarono sfidare Achille. Alcuni, con grande audacia, riuscirono a infliggergli ferite minori:

- Asteropeo: giovane condottiero dei Peoni, si distinse per la sua abilità ambidestra. Affrontò Achille e, lanciando due lance contemporaneamente, riuscì a ferirlo di striscio al gomito prima di essere ucciso (Omero, Iliade, libro XXI).

- Eleno: principe troiano e fratello di Ettore, secondo una fonte tardiva (Tolomeo Efestione), riuscì a colpire Achille alla mano con una freccia.

Il tallone d’Achille: vulnerabilità e mortalità dell’eroe

L’espressione “tallone d’Achille“ è entrata nel linguaggio comune per indicare il punto debole di una persona o di un sistema apparentemente perfetto. Questo dettaglio del mito assume un significato simbolico profondo: nessun essere umano, per quanto straordinario, può sfuggire alla propria mortalità. Il tallone rappresenta l’accettazione dei limiti e della caducità della condizione umana, un potente monito contro l’arroganza (la hybris) di chi si crede invincibile.

Quante furono le sue vittime?

Nella sua furia bellica, Achille mieté innumerevoli vittime. Ecco una tabella con alcuni dei guerrieri più noti da lui uccisi.

| Vittima | Descrizione |

|---|---|

| Ettore | Principe ed eroe di Troia, ucciso in duello per vendicare Patroclo. |

| Pentesilea | Regina delle Amazzoni, alleata dei Troiani. |

| Cigno | Figlio di Poseidone, invulnerabile alle armi, fu strangolato da Achille. |

| Asteropeo | Condottiero dei Peoni che riuscì a ferire Achille prima di morire. |

| Troilo | Giovane principe troiano, ucciso in un’imboscata. |

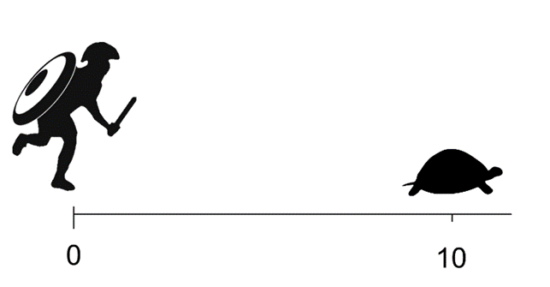

Achille e la tartaruga: un paradosso filosofico

La figura di Achille fu usata dal filosofo Zenone di Elea per un celebre paradosso. Achille “piè veloce” sfida una tartaruga in una gara di corsa, concedendole un vantaggio. Zenone sosteneva che, logicamente, Achille non potrebbe mai raggiungerla. Infatti, ogni volta che Achille copre la distanza che lo separa dalla tartaruga, quest’ultima si è già spostata un po’ più avanti. Il paradosso mette in discussione i concetti di spazio, tempo e infinito, stimolando per secoli il dibattito filosofico e matematico.

Quali sono le differenze tra Achille e Agamennone?

Achille e Agamennone, i due eroi principali dell’esercito acheo, incarnano modelli di leadership e valori opposti.

Achille è mosso dalla ricerca della gloria (kleos) e dell’onore personale. La sua abilità in battaglia è ineguagliabile, e agisce secondo un rigido codice eroico. Per lui, l’onore vale più della vita stessa, come dimostra ritirandosi dalla lotta dopo l’offesa subita da Agamennone per la schiava Briseide.

Agamennone rappresenta il potere politico e l’autorità regale. Le sue decisioni sono spesso guidate dalla brama di potere e ricchezza più che dalla gloria. È un abile condottiero, ma appare più calcolatore e incline a far prevalere il suo status di comandante supremo, anche a costo di umiliare il guerriero più forte del suo esercito.

Il rapporto tra Achille e Patroclo: amore o amicizia?

Il legame tra Achille e Patroclo è uno degli aspetti più discussi dell’Iliade. Il testo omerico descrive una profonda amicizia e un affetto fraterno, un legame tra compagni d’armi basato su una lealtà assoluta. Il dolore straziante e la furia vendicativa di Achille alla morte dell’amico sono senza pari nel poema. Autori successivi, come Platone nel Simposio ed Eschilo, hanno interpretato questo rapporto come una relazione pederastica, comune nell’antica Grecia. La natura esatta del loro legame rimane aperta a interpretazioni, ma la sua intensità emotiva è un pilastro della storia.

Perché Achille è detto “piè veloce”?

Nell’Iliade, Omero usa spesso l’epiteto formulare “piè veloce” (in greco antico: pódas ōkỳs Achilleús). Questa definizione sottolinea l’eccezionale rapidità e agilità dell’eroe sul campo di battaglia. La sua velocità non era solo una dote fisica, ma un elemento tattico: gli permetteva di caricare i nemici in modo fulmineo, di schivare i colpi e di dominare lo scontro corpo a corpo. L’epiteto celebra la sua perfezione atletica, rendendolo un predatore letale e quasi imprendibile, un’immagine indelebile della sua potenza guerriera.

Come si chiama il figlio di Achille?

Prima di partire per Troia, durante la sua permanenza a Sciro, Achille ebbe un figlio da Deidamia. Questo figlio è conosciuto con due nomi: Pirro (“il rosso”, per il colore dei capelli) e Neottolemo (“nuovo guerriero”). Dopo la morte del padre, Neottolemo fu condotto a Troia, poiché un oracolo aveva predetto che la città non sarebbe caduta senza di lui. Si distinse per il suo valore ma anche per la sua ferocia, uccidendo il re Priamo presso l’altare del palazzo durante il sacco di Troia. Fu anche uno dei guerrieri che si nascosero nel famoso Cavallo di Troia, come narrato nell’Eneide di Virgilio.

Achille a Sciro, il mito prima dell’Iliade

L’episodio di Achille a Sciro, narrato in opere come l’Achilleide di Stazio, è un momento fondamentale della sua giovinezza. Per sottrarlo al suo destino, la madre Teti lo nascose alla corte del re Licomede, vestito da donna e mescolato alle figlie del re sotto il nome di Pirra. Lì, il giovane eroe intrecciò una relazione con la principessa Deidamia, che rimase incinta. Fu l’astuzia di Odisseo a porre fine all’inganno e a convincere Achille a unirsi alla spedizione per Troia, accettando il suo glorioso ma tragico destino.

Achille oggi: dove ritrovare il mito

La figura di Achille non vive solo nei testi antichi, ma anche in luoghi e opere d’arte che ne celebrano il mito. Se vuoi metterti sulle sue tracce, ecco alcuni spunti:

- Achilleion di Corfù, Grecia: una sontuosa villa costruita dall’Imperatrice Elisabetta d’Austria (Sissi) in onore di Achille. Il giardino ospita la celebre statua dell’Achille morente.

- Indirizzo: Gastouri 490 84, Corfù, Grecia.

- Telefono: +30 2661 056245

- Prezzi: L’ingresso ha un costo variabile, solitamente intorno ai 10 euro per gli adulti.

- Museo Archeologico Nazionale di Napoli: custodisce straordinari affreschi provenienti da Pompei, tra cui il ciclo di affreschi dalla “Casa dei Dioscuri” che raffigura scene della vita di Achille, come Achille a Sciro.

- British Museum, Londra: ospita numerosi vasi greci che raffigurano scene della guerra di Troia, inclusi duelli e momenti chiave che vedono protagonista Achille. Tra questi, la famosa coppa di Sosias con Achille che cura Patroclo.

Consigli pratici per approfondire il mito

Per chi desidera approfondire la figura di Achille, ecco alcuni consigli pratici:

- Leggere l’Iliade di Omero: è la fonte principale e insostituibile. Si consiglia una traduzione moderna con un buon apparato di note per comprendere appieno il contesto.

- Guardare film e serie TV: il film Troy (2004) con Brad Pitt, sebbene con molte libertà storiche, ha riacceso l’interesse popolare per l’eroe.

- Leggere romanzi moderni: La canzone di Achille di Madeline Miller offre una rilettura moderna e commovente del rapporto tra Achille e Patroclo, diventando un bestseller mondiale. Un’altra opera interessante è La mano degli dei di Nicola Feninno.

- Visitare i musei: come già menzionato, molti musei in Europa espongono reperti e opere d’arte che raccontano visivamente le sue gesta.

Fonte articolo per l’articolo Chi era Achille: Wikipedia