Pomo della discordia: significato e mito all’origine della guerra di Troia

Cosa significa l’espressione pomo della discordia?

“Pomo della discordia” è un’espressione molto comune nel linguaggio quotidiano, utilizzata per indicare la causa scatenante di un contrasto, una lite o una profonda divergenza tra persone. Come molti altri modi di dire, il significato di questa locuzione affonda le sue radici in una celebre storia del mito greco. Non si tratta di un episodio mitologico minore, ma degli eventi che diedero origine al più grande conflitto dell’antichità, narrato nell’Iliade di Omero: la guerra di Troia. Questa storia antica, mossa da sentimenti incredibilmente umani come l’invidia e la vanità, ha ancora oggi molto da insegnarci.

Indice dei contenuti

Le promesse delle Dee nel Giudizio di Paride

| Dea | Ruolo mitologico | Promessa a Paride |

|---|---|---|

| Atena | Dea della sapienza e della guerra | Sapienza e invincibilità in battaglia |

| Era | Regina degli Dèi | Potere politico e ricchezze immense |

| Afrodite | Dea della bellezza e dell’amore | L’amore della donna più bella del mondo (Elena) |

Il mito del pomo della discordia: le nozze di Peleo e Teti

L’intera vicenda ha inizio durante il fastoso matrimonio tra il re dei Mirmidoni, Peleo, e la ninfa del mare, Teti, futuri genitori del leggendario eroe Achille. Tutti gli dèi furono invitati al banchetto nuziale, ma ne fu volutamente esclusa una: Eris, la dea della discordia, proprio per evitare che la sua presenza potesse turbare l’armonia della celebrazione.

L’oltraggio a Eris e la mela d’oro

Furiosa per l’oltraggio subito, la dea decise di vendicarsi in modo subdolo. Prese una splendida mela d’oro dal giardino delle Esperidi, vi incise sopra la frase “Alla più bella” e la lanciò, non vista, sul tavolo imbandito. Quel frutto, che da quel momento divenne noto come il pomo della discordia, scatenò immediatamente una lite furibonda tra Era, regina degli dèi, Afrodite, dea della bellezza, e Atena, dea della saggezza. Ognuna delle tre dee, accecata dalla propria vanità, pretendeva che quel titolo e la mela le spettassero di diritto.

Il giudizio di Paride: la scelta che scatenò una guerra

Le dee si rivolsero a Zeus per risolvere la disputa, ma il padre degli dèi, saggiamente, rifiutò di prendere una decisione così spinosa. Decretò che a scegliere sarebbe stato il più bello tra i mortali: Paride, principe di Troia, che all’epoca viveva come un semplice pastore sul Monte Ida, ignaro delle sue origini regali. Ermes condusse le tre dee dal giovane, e ciascuna tentò di corromperlo con una promessa: Atena gli offrì la sapienza e l’invincibilità in guerra; Era gli promise potere e ricchezze immense; infine, Afrodite gli fece la promessa più allettante, ovvero l’amore della donna più bella del mondo, Elena, figlia di Leda e Zeus. Paride, scegliendo la via della passione, consegnò il pomo della discordia ad Afrodite, scatenando così l’ira funesta delle altre due. La dea dell’amore aiutò quindi Paride a rapire Elena, che era però già moglie di Menelao, re di Sparta. Questo atto segnò l’inizio della sanguinosa guerra di Troia, un conflitto decennale che si concluse con la distruzione della città.

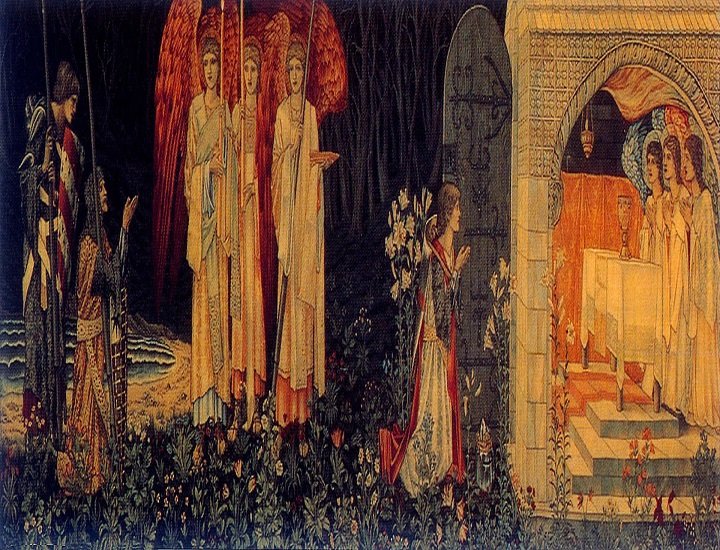

Il pomo della discordia nel pensiero medievale

Il giudizio di Paride divenne un motivo molto popolare nel Medioevo, poiché si prestava a una perfetta interpretazione morale delle scelte che un uomo affronta nella vita. Le tre dee rappresentavano tre percorsi esistenziali: la saggezza di Atena simboleggiava la vita contemplativa; le ricchezze di Era rappresentavano la vita attiva (il potere e la politica); e l’amore di Afrodite simboleggiava la vita dei piaceri. Questa interpretazione allegorica è presente, ad esempio, nello Speculum doctrinale di Vincenzo di Beauvais. Anche Raimondo Lullo, nel suo Arbre exemplifical, riprese l’esempio, rileggendolo però in una complessa chiave metafisica.

Il significato morale del mito del pomo della discordia oggi

Il mito del pomo della discordia è un esempio perfetto di come l’insidioso sentimento dell’invidia, una volta insinuatosi nell’animo, possa generare conseguenze catastrofiche. Il gesto di Eris, nato da un’offesa al proprio orgoglio, innesca una reazione a catena alimentata dalla vanità delle tre dee più potenti dell’Olimpo. La loro incapacità di gestire un affronto al proprio ego e la scelta impulsiva di un mortale portano alla rovina di intere nazioni. La storia ci insegna come sentimenti apparentemente personali, quali l’orgoglio ferito e la vanità, possano avere ripercussioni devastanti a livello collettivo, un monito potente che risuona ancora oggi con straordinaria attualità.

Fonte immagine: Wikipedia.

Articolo aggiornato il: 13 Gennaio 2026